De l'Indonésie à la Provence en passant par Oshino

Requins léopards et forêts virtuelles

Bonjour,

permettez-moi de vous souhaiter une excellente semaine en compagnie, aujourd’hui, des requins léopards, de Jean Giono, du Mont Fuji, d’une peintre à fringues et d’arbres solaires.

NB : si le mail apparaît tronqué par votre boîte, vous pouvez le “Lire dans le navigateur” en cliquant sur le lien en haut à droite.

Bonne lecture !

Trop de requin ne tue pas le requin

Il y a une bonne nouvelle aujourd’hui : finalement, on peut visiter les aquariums. Les aquariums géants avec toutes ces pauvres bêtes emprisonnées ? Oui… Enfin, on n’est pas non plus obligé, certes, mais quelqu’un, quelque part, leur a découvert une utilité.

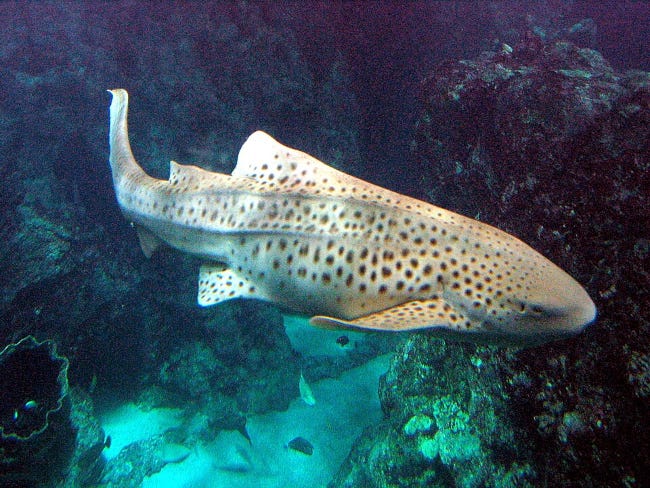

On doit cette révélation au requin léopard, soit l’un des habitants les plus paisibles des océans Indien et Pacifique. Zébré à la naissance (et donc aussi parfois désigné requin-zèbre, c’est trompeur mais c’est comme ça), Stegostoma fasciatum, de son vrai nom, mesure dans les 3 mètres, pour environ 30 kilos. Il se nourrit de mollusques et de petits poissons, il ne présente donc aucun danger. Il est même assez réservé.

Nous, évidemment, on aime le chasser : son corps allongé lui donne une grande valeur sur le marché des ailerons de requins.

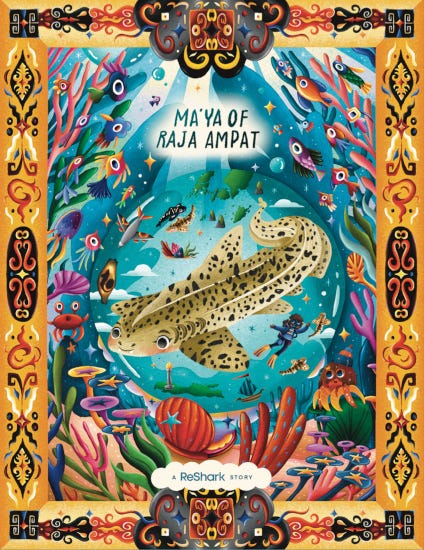

Cette passion raffinée, ajoutée à la dégradation générale de son habitat, le met en danger d’extinction. Heureusement, il y a ReShark. ReShark ? “Un collectif international d’aquariums, d’ONG, d’agences publiques, de laboratoires universitaires et de communautés locales“, selon leurs mots. ReShark (que l’on pourrait traduire littéralement par “ReRequiner”) remet des requins là où il en manque. Dans les eaux indonésiennes, par exemple.

C’est là-bas, au cœur des îles Raja Ampat, que MongaBay a rencontré ces équipes. Le reportage, signé par l’un des fondateurs de la publication écologique, a deux mérites. D’abord, il propose de très nombreuses photos extrêmement élégantes (bien plus que celles, gratuites, reproduites ici). Ensuite, il nous fait découvrir le travail considérable, craquant comme une scène de Disney, mais en vrai, grâce auquel on est en train de prévenir la disparition de cette splendide créature.

Cette réintroduction d’une espèce sauvage est une entreprise assez inédite, note MongaBay. On en connaît sur terre, bien entendu, du condor aux loups. Mais dans les océans, c’est plus rare. L’heureux coup du sort, c’est que ce drôle de zèbre (voilà, elle est placée, ça c’est fait) est ovipare. Habituellement, les squales accouchent de bébés tout frétillants et affamés. Le léopard, lui, pond. Enfin, la léoparde, elle, pond. Des couvées grandes comme une main. “Une bizarrerie biologique déterminante, car elle rend possible le transport océanique“, s’émerveille le reporter.

D’où l’importance des aquariums. On leur doit tout, parce que tout date du jour où Mark Erdmann, le directeur exécutif de ReShark, a appris qu’ils avaient comme problème un surplus d’œufs, dont ils ne savaient que faire. Il leur a donc trouvé un usage. Rien, heureusement, de bien compliqué :

L’équipe, qui travaille avec 12 aquariums, a développé un protocole de transport qui conserve la viabilité des œufs pendant 40 heures. C’est assez pour les amener jusqu’aux plateaux de couveuses de Raja Ampat, depuis les réservoirs des États-Unis.

Là, deux installations construites pour l’occasion et opérées en partenariat avec les éco-villages locaux vont permettre de veiller sur les embryons. Une fois éclos, les bébés suivent un régime fait d’escargots et de palourdes, plutôt que de nourriture d’aquarium, pour mieux les préparer à leur future vie dans les récifs. Quand ils atteignent environ 50 centimètres, les jeunes requins sont transférés dans des enclos maritimes, pour une phase d’”engraissement”, jusqu’à ce qu’ils fassent environ un mètre. Alors ils sont relâchés.

Au mois d’août 2025, le projet a transporté 132 œufs. 99 sont arrivés à terme, et 43 requins ont été libérés. L’objectif est d’atteindre 50 à 75 requins par an. C’est un rythme ambitieux qui, selon les modélisations de l‘Union Internationale pour la Conservation de la Nature, pourrait ré-établir une population viable en une décennie. Si l’on laissait faire la nature, à l’inverse, cela pourrait prendre 200 ans… Si seulement ça finissait par arriver.

Cette belle aventure séduit les jeunes générations et crée de nouveaux métiers, s’amuse Nesha Ichida, cheffe de projet en Indonésie. “On a maintenant 4 branches professionnelles : chasseur d’escargots, stagiaire, nourrice de requins, étudiant”. Les enfants adorent amener de la nourriture aux bébés requins et participer aux cérémonies de libération. “Nous avons de la chance que la première espèce dont nous avons la charge soit aimable et extrêmement mignonne”, nuance-t-elle.

Et comme si repeupler les eaux de requins léopards (on parle aussi de ré-ensauvagement) ne suffisait pas, ça aide aussi la recherche. La recherche sur les requins léopards, cela va de soi (dont le but est surtout de sauver les requins léopards. Parfois la vie est bien faite).

Tenez, cette semaine, par exemple, pour la première fois dans l’histoire de l’éthologie, un chercheur a pu assister à une séance de reproduction et la filmer. Détail coquin : elle s’est faite à trois, deux mâles fécondant tour à tour une seule femelle.

C’est dans les profondeurs des atolls de Nouvelle Calédonie que le biologiste marin Hugo Lassauce, de l’université de Sunshine Coast en Australie, a pu capturer les zèbres et leur étreinte, à la GoPro. Avait-on vraiment besoin de tous ces détails ? Non. Pouvais-je résister au plaisir d’écrire une phrase pareille ? Non plus.

Lassauce a raconté au Guardian son improbable rencontre :

Alors qu’il était en plongée, il a “repéré une femelle, entourée de deux mâles qui s’agrippaient à ses nageoires pectorales, sur le sable, en-dessous de [lui]”.

Le ménage à trois était “fini en quelques minutes” —110 secondes pour être précis. Le premier mâle a mis 63 secondes. Le second en avait fini en 47 secondes.

“Ensuite, les deux mâles ont perdu toute énergie et sont restés immobiles sur le sol, tandis que la femelle s’est éloignée, en nageant rapidement”.

C’était la première fois qu’un requin léopard était observé en reproduction dans la nature, quel que soit le nombre de partenaires.

Je n’ai pas regardé, même virtuellement je n’aime pas déranger les animaux, mais si ça vous intéresse, c’est un document littéralement unique.

Le trio fait rebondir les études génétiques dont on a besoin pour mieux comprendre le léopard et assurer son avenir. Mais ça, ce sera plutôt pour les revues qu’on comprend pas, là où Lassauce a publié ses observations.

En concevant les aquariums comme des instituts de recherche préservant les spécimens pour assurer la survie des espèces, on peut donc envisager de les visiter sans plus trop culpabiliser. On aura peut-être alors la chance d’y apercevoir une raie-guitare à nez rond, “en danger critique, et sérieuse candidate pour être le prochain animal sur la liste de ReShark“.

Des arbres en plus

Quand on écrit, on ment. C’est comme ça, on n’y peut rien. C’est les mots, ils vont jamais vraiment au bout des choses.

Jean Giono, par exemple. Gros menteur, Jean Giono. Par exemple quand il a répondu à une commande du Reader’s Digest en 1953. La nouvelle qu’il leur a soumise devait entrer dans la série “Le personnage le plus extraordinaire que j’ai rencontré“.

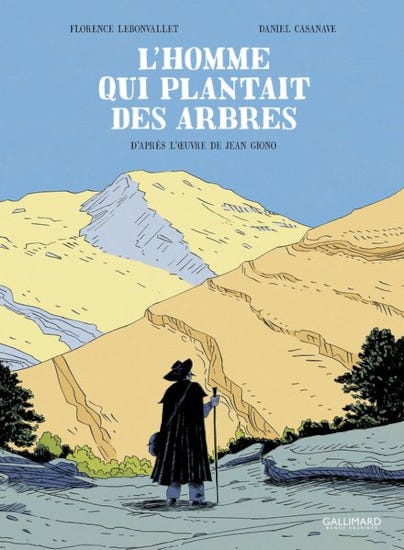

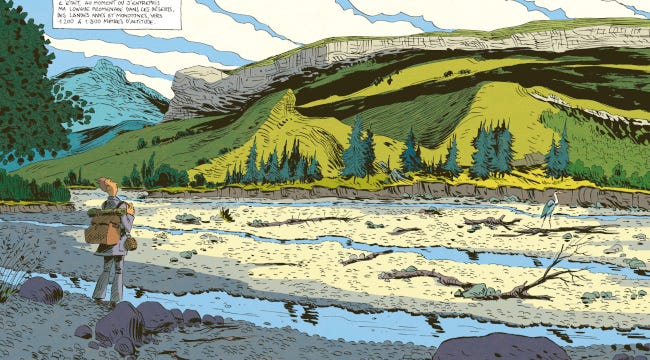

L’auteur du Hussard sur le Toit remet un manuscrit contant l’histoire d’Elzéard Bouffier. À lui seul, en semant ici et là glands et graines, ce berger provençal aurait fait pousser une forêt toute entière, au fil de sa vie. La rédaction a comme un doute. La commande était d’un récit nous présentant une personne réelle. Giono explique que, si, complètement, tout est vrai. Mais comme tout est faux et que personne ne le croit, sa nouvelle est refusée par le Digest. Reprise par Vogue, elle est devenue un classique international —et précurseur— de la littérature écologique sous le nom de L’homme qui plantait des arbres. Le site de BD Bodoï est tombé amoureux de son adaptation en bande-dessinée, tout juste parue chez Gallimard.

Écrite avec calme et légèreté par Florence Lebonvallet, la transposition en BD de cette magnifique utopie, écologiste avant l’heure, se révèle éclatante et pertinente. Sous le pinceau de Daniel Casanave, les chênes se tordent avec majesté sous l’azur limpide des Alpes, la nature prend vie, comme elle renaît grâce aux petits gestes mille fois répétés d’Elzéard.

L’œil passionné de ce héros très discret devrait convaincre tous les jeunes lecteurs et lectrices de la possibilité de croire en un monde meilleur, si chacun y met du sien et choisit de croire en ses rêves.

Sympa, l’éditeur nous propose même de feuilleter les 20 premières pages, virtuellement, sur son site. Il accueille en prime une interview des auteurs : “Si l’éco-anxiété gagne une partie de la population, l’attentisme écologique reste, quant à lui, bien présent. Trouver une véritable dynamique écologique semble urgent. Les fables peuvent, nous l’espérons, y contribuer”, expliquent-ils d’une seule voix.

L’Homme qui plantait des arbres m’oblige presque physiquement à mentionner, en un peu plus punk, sur la même thématique, Ruines-de-Rome, un roman de Pierre Senges paru aux éditions Verticales en 2003 (et donc désormais chez Gallimard, concentrations obligent).

Dans ce livre, un employé du cadastre approchant la retraite décide de détruire la ville. Sa méthode est simple et repose sur des années de jardinage passionné : semer où il le faut et quand il le faut les plantes qu’il faut pour que leur pousse, leur vivacité, leurs tiges et leurs racines rongent, déforment, détruisent et, au final, effondrent la modernité toute entière. (La ruine-de-Rome est justement l’un des surnoms d’une plante, le cymbalier des murs : le roman se double presque d’un herbier érudit).

C’est un grand livre, visionnaire mais oublié, à commencer par moi, même si je me rends compte parfois que, tel une graine éclose, souterrainement, silencieusement, il continue peut-être à œuvrer, au fond du cœur. Quelques pages sont également disponibles sur le site de son éditeur, décidément sympa :

[grande éclaire]

Voici mon eurêka, ma conversion : ce goudron soulevé, ces pierres délitées, ces lézardes visibles contre la façade d’un immeuble tout proche, je comprends qu’il faut les attribuer à cet arbrisseau discret – vigoureux en dépit de ce mélange de terre morte, d’essence, d’urée tenace, de litière ou de guano coupé de térébenthine dans lequel il plonge ses racines. Depuis ce jour j’envisage ma Fin des Temps – la fin de la ville – sous l’aspect de broussailles, de ronces et de jardins. C’est sous l’aspect d’un cultivateur du dimanche que j’appliquerai, à la lettre si possible, les ordonnances de saint Jean de Patmos, ou celles de ses prédécesseurs.

Poussez pas

Les Japonais ne savent plus bien quoi faire, face à nous, les étrangers, les touristes. Jusqu’ici, nous étions seulement mal élevés, ça allait. Mais là, on devient dangereux. En cause : le Mont Fuji, qui est très grand je crois mais qui serait, du point de vue d’Instagram, beau uniquement sous quelques angles très précis.

Je vous avais déjà raconté comment la ville de Fujikawaguchiko avait fait placer une barrière opaque devant une épicerie isolée (dont l’arrière-cour offre un panorama populaire sur la montagne). Mais il y a plus sérieux : dans la préfecture de Yamanashi, le nombre d’accidents de la route a doublé l’année dernière, avec 800 collisions.

En cause, d’après les enquêteurs, les touristes toujours plus nombreux en quête de la vue parfaite sur le Fuji, au volant de voitures de location, peu habitués aux indications et panneaux nippons et s’aventurant dans des localités aux rues tortueuses, peu voire pas du tout développées pour recevoir un nombre croissant de touristes.

Le cas est particulièrement aigu pour la ville d’Oshino, 10 000 habitants pour un million de touristes l’année dernière. Elle héberge un groupe de huit bassins qui, aux yeux de l’UNESCO, font partie intégrante du site historique du Fuji. En effet, la source qui les alimente vient tout droit de ses hauteurs. Le chiffre huit (ou plutôt le caractère qui permet de l’écrire, si je comprends bien) est en outre un bon présage. Bref, c’est un endroit magique, avec de supers avant-plans pour orner le cliché qui vous vaudra enfin tous ces Likes dont l’absence font la vie, et la pluie, chaque jour si tristes (il faut que j’arrête d’écouter Julien Clerc, moi).

Japan News rappelle qu’il y a “de nombreuses routes labyrinthiques autour des bassins“ et que, pour ne rien arranger, le Japon conduit à gauche, une habitude peu fréquente dans le reste du monde. Mais les chiffres sont tout aussi mauvais dans les autres lieux pittoresques qui donnent sur le Fuji. Dans la région des 5 Lacs, par exemple :

Quand la préfecture de police a analysé les accidents impliquant des voitures de location conduites par des touristes étrangers, elle a découvert que les collisions impliquant un seul véhicule, par exemple avec un mur ou une clôture, représentent plus de 70 % de tous les accidents routiers l’an dernier. Environ 20 % sont entre deux véhicules, comme des chocs frontaux aux intersections [aucun mort n’étant pour l’instant à déplorer].

En guise de contre-mesure, la préfecture a commencé, en février dernier, à établir une carte où des marqueurs signalent les accrochages causés par des voitures de location.

Le problème devient un peu plus dégoûtant, abonde le site PetaPixel, quand on se rappelle que les visiteurs vont jusqu’à photographier les geishas, à la volée en pleine rue, toujours en priorité pour leurs réseaux sociaux. Une véritable épidémie qui se développe depuis plusieurs années dans le quartier traditionnel de Gion à Kyoto. Or vous le savez sûrement (ça se voit très vite, sinon) les geishas ont ceci de particulier qu’elles sont des êtres humains.

Ces dernières années, on a vu un nombre croissant de rapports évoquant touristes et photographes de rues, surnommés les “geisha paparazzis”, qui les poursuivent avec des appareils photo ou des smartphones, qui entrent dans les propriétés privées sans permission, qui tirent sur leurs kimonos ou ornements de coiffure (kanzashi) pour obtenir un cliché.

On trouve des panneaux dans trois langues expliquant que la photo de geishas requiert un permis valide, et que les contrevenants peuvent être soumis à une amende allant jusqu’à 10 000 Yens (environ 65 euros). Mais cette amende est jugée inapplicable par les autorités.

L’honneur a ses raisons que les porcs ignorent.

On se couvre

Si vous avez une passion pour les fermetures Éclair, les boutonnières et les cols en V, j’ai une excellente nouvelle. Les autres, peut-être, seront plus sceptiques face au travail d’Hannah Knox, peintre anglaise qui s’est un jour rendue compte que, pliés, les haut de vêtements “étaient de la même taille que [ses] toiles”. D’où sa nouvelle série de tableaux, reposant sur “l’effet trompe-l’œil, qui rappellerait un mannequin, ré-imaginant le vaisseau qui contient notre personnalité, notre statut, notre sex-appeal et notre identité“, écrit le magazine d’art et design It’s Nice That.

Je me moque mais —c’est peut-être là l’info—, quand on creuse, il y a toujours une histoire, donc un sens. Ce qui a poussé Hannah à épouser le cause des trompe-l’œil textiles, c’est un drame : la disparition prématurée de sa mère.

“J’ai grandi dans la mode, les fringues et les tissus, ma mère était styliste et, après sa mort, je me suis retrouvée avec un défi : qu’allais-je faire de tous les vêtements et habits qu’elle avait collectionnés, fabriqués et portés ?”, dit Hannah. “Ces coquilles vides semblaient emplies d’une signification tellement forte… Ce ne sont que des habits, mais ils semblent incarner et représenter la personne qui les a revêtus.”

Knox ne fait pas non plus que ça de sa vie. Quand elle ne peint pas tous les souvenirs de sa mère qu’elle peut, elle tisse aussi des tapisseries abstraites, éthérées, régulièrement exposées dans les galeries londoniennes.

Dans son deuil, toutes et tous ces chemises, gilets, parkas, vestes et blousons ont aussi, au fil du pinceau, joué leur part dans une recherche esthétique sans fin :

Alors qu’elle représentait des toiles sur sa toile, la peinture a fini par lui apparaître comme un acte surréaliste en lui-même. C’est la transformation d’une substance huileuse en ce qui nous apparaît comme des matériaux physiques, tissés. Le processus méditatif de la couture rappelle aussi la lenteur qu’impose la représentation hyperréaliste. “Les motifs abstraits, lignes et grilles, deviennent un habit simplement en ajoutant la forme d’un col”, remarque-t-elle. “Un geste simple ouvre une nouvelle interprétation.”

Faut pousser

J’évite en général de jurer mais putain, qu’est-ce qu’on est cons.

Non mais si : ça fait un siècle qu’on imagine des panneaux photovoltaïques, et on vient seulement de comprendre que, si au lieu d’en faire des gros rectangles plats posés par terre, on les fixait sur un pylône, comme les branches d’un arbre, on n’aurait pas besoin de raser des hectares et des hectares de nature pour en faire des fermes solaires. Les plantes pourraient s’épanouir en-dessous et recevoir assez de soleil pour vivre et pousser.

Le chercheur Dan-Bi Um, du Korea Maritime Institute, s’en doutait mais il a voulu s’en assurer. Pour cela, il a mené une modélisation, disponible dans les “Rapports Scientifiques” de Nature. Il a imaginé ce qui se passerait si l’on remplaçait la centrale solaire de Geoseong (22 856 m2 pour 4 347 panneaux de 230 W, un total d’environ 1 000 kW) par des panneaux photovoltaïques dessinés en arbres, pensés pour préserver la nature et la laisser respirer (4,8 mètres de haut, 4,1 mètres de large, 35 panneaux solaires en branches, aux capacités de 11,5 kW à 15,8 kW par panneau).

La réponse est assez simple : il faudrait entre 63 et 87 arbres (selon leur puissance) pour obtenir 1 000 kW, ce aurait permis à Geoseong de conserver 99 % de la forêt préexistante. Y a plus qu’à, donc.

Et on peut y mettre plein d’autres choses en dessous. Ça ferait aussi un parking bien ombragé, par exemple. Ou un aquarium à requins léopards…

Ou tout simplement une boîte à idées : notre seule limite, c’est l’imagination.

(Je ne suggère pas une statue d’Edwy Plenel, Karl Laske et Fabrice Arfi, elle irait mieux, je trouve, dans le 5ème arrondissement parisien, pas trop loin de Danton. Celle-là, quand elle poussera, j’espère être encore de ce monde).

Mais aussi, mais encore

Les infos qui ont failli nous échapper

L’explosion d’une cuisine fantôme (ces faux restaurants accessibles uniquement aux applications pour smartphones nés du succès de Uber Eats et consorts) brûle grièvement sept employées et leur directeur dans le quartier densément peuplé d’Akurli à Bombay. (The Indian Express) — Le maire de Londres Sadiq Khan dénonce des propos “racistes, sexistes et islamophobes” après les déclarations du Président Trump devant l’ONU affirmant, entre autres, que la capitale britannique souhaitait instaurer la Charia. (The New Arab) — Un tiers des enseignants d’école maternelle de Nouvelle-Zélande songe à la démission. Le surmenage et la faible rémunération sont en tête de leurs préoccupations. Le secrétaire général du principal syndicat de l’enseignement attribue ce chiffre au mauvais ratio Instituteur / Enfant (parfois, dans les classes de deux ans et plus, jusqu’à dix enfants pour un instituteur). (Stuff) — Actuellement détenu dans une affaire de proxénétisme et en attente de son jugement définitif, le rappeur Sean Combs (dit P. Diddy) a lancé un cours gratuit de 6 semaines pour les autres prisonniers. Baptisé “Free Game with Diddy”, il apprend “les compétences essentielles en management, entrepreneuriat et développement personnel”, explique son avocat. (Business Insider) — Plus de 400 vautours sont décédés dans le parc national de Kruger en Afrique du Sud au printemps dernier. Les braconniers ont pris l’habitude de les empoisonner, car la présence de charognards au-dessus des animaux abattus risque d’attirer les patrouilles de garde-chasses. (MongaBay) — Le Mexique et la Corée du Sud reprennent les discussions en vue d’un accord de libre-échange. Sans évoquer les relations tendues entre les USA et chacun de ces deux pays, l’envoyé spécial en Asie de la Présidente Claudia Sheinbaum estime que “la clé est de s’assurer que les secteurs privés et publics unissent leurs forces pour aboutir à un partenariat économique prospère”. (The Korea Times) — La Semaine du Design de Singapour clôt son édition 2025. Son thème, “Nation by Design“, soulignait les 60 ans de son indépendance. (Galerie Magazine) — Dans Trouveresses, ménestrelles et jongleresses, l’historienne Anne Ibos-Aubgé met au jour des figures et des parcours de femmes musiciennes du Moyen-Âge. Nobles ou non, issues du monde profanes ou sacré, celles-ci sont artistes ou liées “aux pratiques culturelles attenantes“. En effet, la musique se joue mais aussi “se copie, s’illustre, se collecte“ et “les livres de musique se commandent, s’achètent, se conservent pour être utilisés, chantés ou simplement consultés“, nous rappelle la musicologue Anne-Zoé Rillon-Marne, dans une recension élogieuse (La Vie des Idées).

Prochain Jour En Plus : lundi 6 octobre.

Gardons les pieds sur Terre pendant que ça tourne !

Merci à Marjorie Risacher pour ses coquillicides impitoyables.

© PostAp Mag 2025