Grenouilles et gramophones

Des expos, des images et des prix

Bonjour,

comme il fait froid et moche, je crois le moment venu d’enfiler, plutôt que mes baskets, mes bottines à semelles de vent pour, comme c’est l’usage quand me prend l’envie de bondir, une édition un peu plus visuelle que d’habitude. Allons donc admirer quelques œuvres ici et ailleurs… Enfin, surtout ailleurs !

NB : si le mail apparaît tronqué par votre boîte, vous pouvez le “Lire dans le navigateur” en cliquant sur le lien en haut à droite.

Jeune et joueuse

Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre la différence entre Gramophone Magazine et Deutsche Grammophon mais apparemment la réponse est : aucun lien. Pas même, j’ai vérifié deux fois, le même nombre de “M”.

L’invention du gramophone à la fin du XIXème siècle a marqué les esprits. On doit ce tourne-disque surmonté d’un grand cornet en guise de haut-parleur au travail de quelques précurseurs, mais surtout à un Berlinois (pourtant peu imaginatif : il s’appelait “Berliner”). C’est lui qui a ensuite créé la “Gramophone Company”, dont l’emblème (un chien blanc aux oreilles noires assis devant l’appareil et aussi attentif que s’il s’agissait, selon le slogan, de “la voix de son maître”) est entré dans l’histoire.

La Gramophone Company a connu une trop longue histoire pour être racontée plus en détail (disons juste que c’est le “Gram” dans “PolyGram” et dans les célèbres “Grammy”, les trophées américains). On la résumera simplement à la longévité de sa branche allemande, Deutsche Grammophon donc. Une enseigne aujourd’hui connue de tous les amateurs et toutes les amatrices de musique classique, partout dans le monde.

Le succès du gramophone a presque naturellement entraîné la création, dans les années 1920 en Angleterre, de Gramophone Magazine. Ce journal a su rester humble malgré sa longévité, comme en témoigne son slogan, un modeste “les meilleures critiques musicales du monde”.

Ce détour était nécessaire pour vous présenter les résultats des Gramophone Awards 2025. Le prix est décerné par le magazine depuis 1977. Mais ni l’un ni l’autre n’ont de lien avec la maison de disque Deutsche Grammophon. C’est important de le préciser parce que, vu la prééminence de cette dernière dans la musique classique, ce sont surtout ses disques et artistes qui raflent les prix, encore cette année. Mais donc, derrière l’homophonie, il n’y a ni lien, ni malice, ni corruption.

La liste des gagnantes et gagnants est disponible ici mais la presse a un net coup de cœur pour la violoniste Maria Dueñas qui, à 22 ans, réussit l’exploit d’emporter un double prix : celui de jeune artiste de l’année et celui du meilleur instrumental, pour son interprétation des 24 Caprices écrits par le légendaire Niccolò Paganini. Ça se trouve chez Deutsche Grammophon.

Signalons aussi le succès du chef d’orchestre Simon Rattle, proclamé “meilleur artiste” pour la seconde fois de sa vie, après une première distinction en 1993. Ça n’était jamais arrivé dans l’histoire du prix. On peut juger ici de son talent (sur un air un peu connu de Handel qui devrait assez rapidement vous dire quelque chose, j’en fais le pari même si vous pensez que non).

Mais je préfère cette vidéo-là, sur un extrait de la Symphonie n°3 de Beethoven et sous les auspices de Deutsche Grammophon. Parce qu’on ne peut pas s’empêcher de se dire qu’en plus il a l’air sympathique, ce qui n’est pas le trait le plus partagé chez les chefs d’orchestre.

En guise de coup de cœur plus personnel, j’ai choisi de m’attarder sur le prix de la Musique de Chambre remis à Krystian Zimerman, Maria Nowak, Katarzyna Budnik et Yuya Okamoto pour leur interprétation des Quatuors pour Piano et Cordes n°2 et 3 de Brahms (c’est édité chez Deutsche Grammophon).

Même si, je l’avoue, c’est un peu facile.

Pas pour eux, hein, pour moi : craquer pour un ensemble piano, alto, violoncelle et violon, c’est presque de la triche, non ?

Gramophone Magazine via The Strad

Pinceaux et paysans

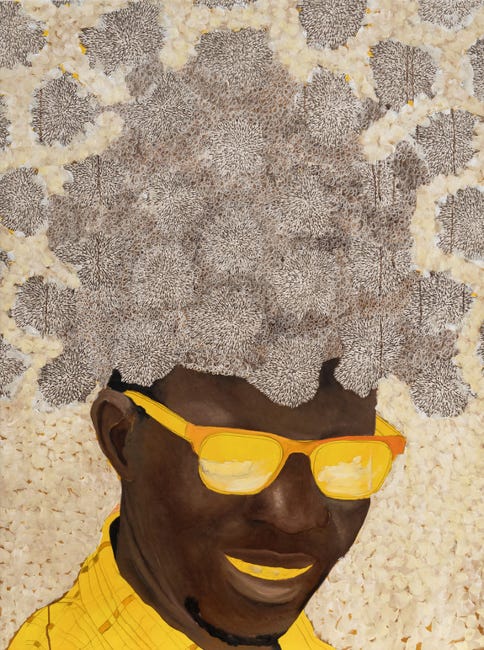

Autre petit coup de cœur de la semaine, pioché au cœur d’une sélection plus large : pour le peintre sénégalais Omar Ba. Là aussi cependant, si vous préférez vous balader à loisir parmi d’autres œuvres, il est mentionné dans une liste de “8 expos solos à voir absolument en octobre”. Un best of de tradition pour Galerie Magazine (entre Galerie Magazine et Gramophone Magazine, je commence à me demander si je n’aurais pas dû appeler ma newsletter Revue de Presse Magazine, moi) :

Nous avons voyagé de New York à Los Angeles avec un arrêt à Chicago. Des vastes paysages psychologiquement chargés de Sara Hugues (chez David Kordansky à New York) aux portraits abstraits, sauvages, à grands coups de brosse, de Yukimasa Ida (chez Mariane Ibrahim) en passant par feu l’artiste de Chicago Luis Jiménez et ses sculptures dynamiques et figuratives, ses dessins de cow-boys et de danseurs célébrant les cultures mexico-américaine et du Southwest, voilà les meilleures expositions du mois.

Ces œuvres colorées sont à retrouver sur le lien en bas de la chronique mais j’ai donc retenu, pour ma part, celles d’Omar Ba. Peintre sénégalais de 48 ans, il a vécu à Dakar, New York, Bruxelles, Genève et Paris, même s’il revendique de rester établi dans sa ville natale. Sa nouvelle série de portraits, accueillie par la galerie Templon à New York jusqu’au 25 octobre, ce sont des amies, des copains, des rencontres, des gens.

Représentant ouvriers, éleveurs, infirmières et musiciens, ses peintures montrent des personnes du quotidien, de son pays natal ou de la diaspora, qui se démarquent par leurs personnalités charismatiques, leurs looks, leur sens de la dignité, leurs accomplissements. Ce peintre doué combine les techniques pour intégrer, avec un geste très sûr, ses sujets dans des fonds aux motifs inspirés de la nature. L’abstraction et le figuratif s’y confondent, ce qui crée un art du portrait frappant, où les visages se mêlent aux environnements luxuriants.

Toutes bêtes

Autre palmarès, autre balade en perspective et autre coup de cœur : c’est au tour du Musée d’Histoire Naturelle de Londres de révéler la liste 2025 des “meilleurs photographes de la vie sauvage”. Le concours a bien grandi depuis son lancement dans les années 1960. On atteint désormais les 60 000 participantes et participants du monde entier. Parmi elles, parmi eux, 100 auront le privilège d’être exposés, jusqu’à l’été, dans le pavillon de South Kensington.

Le magazine d’arts graphiques et décoratifs Design you Trust reprend la liste des premiers prix dans chaque catégorie. Commençons par féliciter le Français Quentin Martinez, vainqueur en “Comportement —amphibiens et reptiles” pour cette image prise, après la pluie dans sa Guyane natale.

Difficile aussi de rester indifférent à ce cliché du Malaisien Chien Lee, qui a utilisé une lampe U.V. pour révéler la beauté fluorescente de ces plantes carnivores. L’humain ne peut normalement en distinguer la séduisante aura. Ses proies, hélas pour elles, si.

Il y aussi, sur le podium, un fourmilier blessé (mais soigné et extrêmement mignon) ainsi que, je vous rassure, des araignées, des serpents, des chenilles, des cafards et une marmotte.

Le musée d’Histoire Naturelle ayant pour vertu d’être un bien public (même à Londres, apparemment), le mieux est d’aller faire un tour directement sur la galerie du site, ici, où tout est visible et gratuit. Les 100 photos exposées peuvent y être admirées avec, en prime, un grand format et une légende détaillée d’un simple clic.

Et comme si ça ne suffisait pas, la mention “2025” ouvre une vaste liste de filtres qui permet de naviguer par nom, localisation, catégorie, espèce et année (à partir de 2010). Ce qui fait un total de 1 695 images. Un bon début pour s’enfoncer un peu plus dans les profondeurs, les clairières, les jungles, les déserts et les prairies d’un monde encore divers.

Ah, et tout de même, ne partons pas sans saluer le grand vainqueur de l’année, le Sud-Africain Wim van den Heever, et cette hyène brune en visite dans une ville abandonnée en bordure d’une ancienne mine de diamants.

Muséum d’Histoire Naturelle via Design you Trust

Des chasseurs chassant sans chiens

Pendant que Wim se planquait dans les ruine sud-africaines en quête de hyènes brunes (cette phrase a un sens quand on a lu, je l’avoue, la chronique ci-dessus), l’archéologue de l’université d’Exeter au Royaume-Uni Adrián Oyaneder admirait, quant à lui, un autre genre de beauté.

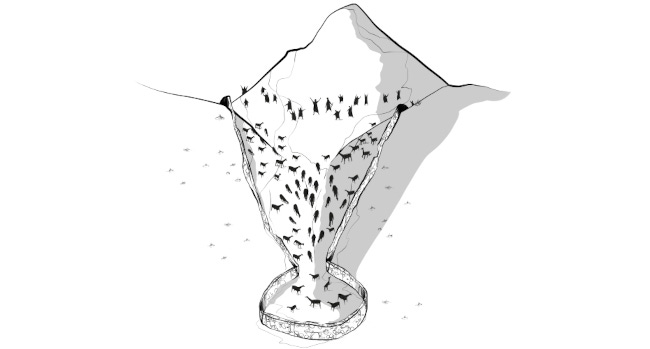

Parcourant des images satellites au fil d’une étude sur les pratiques d’élevage et d’agriculture antiques dans son Chili natal, il est tombé sur ce truc étrange (ici photographié ensuite par ses soins) :

En plissant les yeux, vous distinguerez peut-être des formes régulières. Des murets en pierre dessinant un V et terminés par un cercle. Adrián en a identifié 76 dans la vallée de Camarones, à l’extrême nord du pays. Ces “chacu”, comme on les appelle dans la langue locale, font à peu près 1,5 mètre de haut et 150 de long. Ils permettent de chasser, en rabattant les animaux dans un couloir de plus en plus étroit qui se se termine, après une chute d’environ deux mètres, par un enclos circulaire. La proie est alors prisonnière.

La technique était déjà connue, elle était même encore employée récemment. On en trouve d’ailleurs, dans un bel exemple de convergence évolutive, dans bien d’autres régions du monde, comme le désert de Jordanie ou les steppes d’Asie centrale. Ce qui est plus étonnant, aux yeux des experts, ce sont à la fois la datation et la localisation de ces chacus-là. Et des quelques 800 traces de campements, parfois en structure unique, parfois faits d’une petite dizaine d’installations, identifiés dans les alentours. Autant d’éléments qui contreviennent aux connaissances aujourd’hui en vigueur, selon lesquelles les cultures chiliennes de chasseurs-cueilleurs auraient été remplacées, comme en Occident, par des sociétés d’éleveurs et agriculteurs environ deux millénaires avant notre ère.

En fait, sur ces haut-plateaux à presque 3 kilomètres d’altitude, les deux mondes auraient cohabité pendant des siècles, sans doute jusqu’à la colonisation espagnole. Oyaneder a expliqué à The Art Newspaper.

“Ces pièges peuvent être compris, pas simplement comme des phénomènes isolés, mais comme faisant partie d’un système plus large de gestion collective des animaux sauvages”, dit le chercheur. “Les petits campements dans la vallée de Camarones auraient pu fonctionner comme des avant-postes, à l’image des ranchs, et être intégrés dans un réseau de paysages caractérisés par la mobilité saisonnière, fournissant ainsi le soutien logistique aux regroupements et à l’élevage des animaux”.

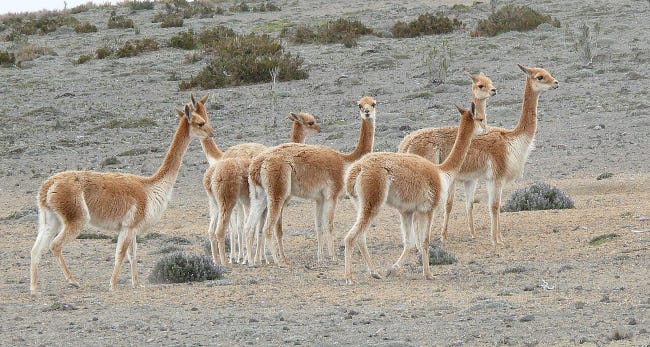

Quant à savoir ce que ces chasseurs chiliens chassaient dans leurs chacus, c’est chaud.

Plus exactement : on le sait parfaitement, c’était des vigognes, un mammifère proche de l’alpaga. Mais si j’en parle, je vais devoir en montrer et c’est tellement sympa, une vigogne, que je m’en voudrais de vous faire de la peine. Alors ensemble on va s’imaginer que l’on ne s’en servait que pour leur laine et pas du tout pour leur peau aussi souple que robuste, d’accord ?

Qui est à l’appareil ?

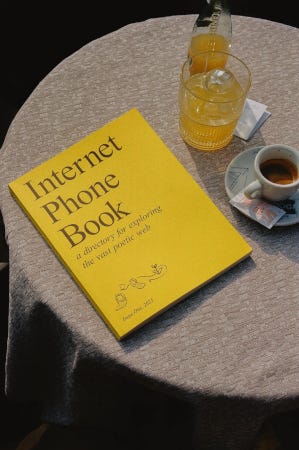

Pour finir, j’aimerais vous parler du plus beau livre de cette rentrée : l’annuaire d’Internet.

L’annuaire d’Internet est très sérieux. C’est un rappel d’un temps mort, disparu, envolé, magique : l’époque où Internet était ouvert, immense et libre.

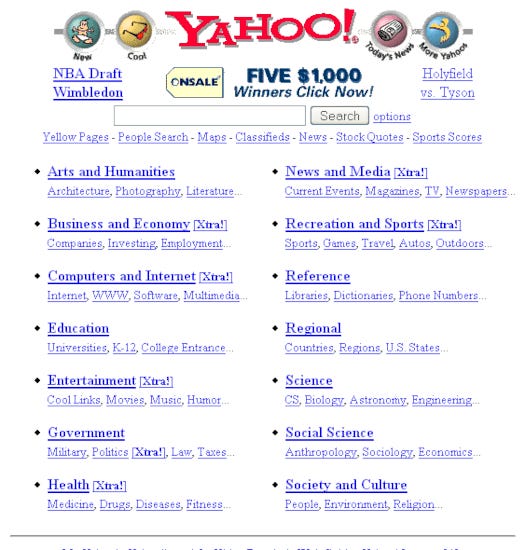

Aujourd’hui, l’expérience la plus partagée d’Internet, c’est d’y accéder par les réseaux sociaux. On y scrolle et les algorithmes nous servent ce qu’on ne savait pas qu’on voulait. Souvent, ils touchent juste, ça n’est pas la question. Mais Internet n’a pas toujours été comme ça. Au tout début, on y allait en tapant, volontairement, lettre après lettre, l’adresse précise du site que l’on voulait visiter. Puis sont arrivés les répertoires, vous vous souvenez ?

Après, ce fut le moment des moteurs de recherche perfectionnés. Google, surtout. Fondé par un duo de copains brillants, l’entreprise utopiste avait adopté comme mot d’ordre et code de conduite : “Ne faites pas le mal” (“Don’t be Evil”). Devise à laquelle l’entreprise renonça très officiellement en 2018 parce que bon, vous comprenez… Plus rien ne se dresse, depuis, entre nous et les dégueulis publicitaires, tornades de cookies et déluges d’algorithmes qui recouvrent, désormais, cette bibliothèque mondiale du savoir.

Pourtant, sur Internet, il existe encore des sites artistiques, originaux, inédits, créatifs, plein de vie, de couleurs, de peurs et d’enthousiasmes, qui n’arrivent jamais dans les fils Instagram, les messageries WhatsApp ou les chaînes Signal. Il faut les connaître ; pour les trouver il faut passer sa vie à les chercher. Ça tombe bien : ce “web poétique”, c’est la passion d’Elliott Cost et Kristoffer Tjalv, le duo basé à Rotterdam à qui l’on doit l’annuaire d’Internet. Ou, dans sa version originale, l’Internet Phone Book. Une œuvre d’art à part entière, pleine d’autres œuvres et repérée par It’s Nice That.

Attention : l’Internet Phone Book n’existe qu’au format papier. Il n’y a pas de version numérique, pas de portail en ligne. Il y a un site, bien sûr, internetphonebook.net : il ne sert qu’à commander l’ouvrage… Ou, sur un téléphone virtuel, à saisir physiquement le numéro donné par celui-ci pour ensuite arriver jusqu’à telle ou telle page d’accueil. It’s Nice That voit ces pages jaunes comme “un baume pour la discorde croissante qui sépare les individus sur le Net”. Et explique :

Après que plus de 800 créateurs et créatrices en ligne ont soumis leurs sites, Krstoffer et Elliott ont jugé difficile de ne pas se sentir optimistes à force de naviguer sur un Internet expérimental, intime, étrange et poétique, jour après jour. L’esthétique du livre épouse cette chaleur, avec le choix d’une forme analogique, jaune, charmante, toute simple, qui rappelle le Whole Earth Catalog, les livres de recette de Mollie Katzen, les annuaires classiques des années 1990 et les horaires de train.

Déjà épuisé à l’achat en ligne, l’Internet Phone Book reste disponible dans quelques librairies d’Europe et d’Amérique. Il va falloir patienter l’an prochain pour le numéro 2, nous disent les auteurs actuellement en balade en Scandinavie pour promouvoir leur bébé.

En attendant, on peut essayer d’identifier les sites sur les quelques images visibles en ligne. Par exemple, j’ai pu repérer le numéro 263, qui envoie à l’adresse https://pablo.energy.

Pablo étant en train, justement, de refaire son site, il n’y a rien. Sauf une image, une image qui ressemble à la vie, la dure vie des artistes du XXIème siècle.

L’Annuaire d’Internet via It’s Nice That

Mais aussi, mais encore

Les expos et œuvres qui ont failli nous échapper

5 tabatières du XVIIIème siècle, volées au musée Cognacq-Jay lors d’un braquage durant l’exposition “Luxe de Poche”, ont été retrouvées saines et sauves par la police criminelle. C’est l’occasion de découvrir, en images, quelques uns de ces objets précieux du siècle des Lumière (pistolets à parfum, drageoirs et mini boîtes) sur le site du musée. (Artnews) — À Liverpool, l’exposition HomeGround raconte l’histoire architecturale des stades et révèle, selon le Guardian, comment ils sont devenus de véritables “cathédrales modernes”. (The Guardian) — Le musée du Kerala en Inde ouvre ses portes à l’exposition collective KabhumM!!! (abréviation de “Kathunna Bhoomi Malayalam”, soit “la Terre est en train de brûler”) pour sensibiliser la population à la hausse vertigineuse des inondations dans la région, dues à la montée des eaux et au changement climatique. (Down to Earth) — Il y a cent ans, à Paris, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels révélait la vigueur de l’Art Déco. Elle est célébrée par plusieurs événements parisiens cet automne. (Connaissance des Arts) — Les Archives Départementales de la Guadeloupe viennent de mettre en ligne 33 conférences sur leur chaîne YouTube, le site Histoire Coloniale et Post Coloniale en propose une petite sélection. (Histoirecoloniale.net) — L’acteur béninois Sèdo Tossou revient en interview sur la création et les ambitions de Sedo +, la plateforme de streaming qu’il a créée “pour produire vrai, local, humain et mondial à la fois […] avec des moyens réels, des visages vrais, des lieux vrais”. (Afrik.com) — Au Samedi du Design d’Oslo, le duo de créateurs Kirsten Visdal et Per Olav Sølvberg exposent leurs œuvres dans l’appartement de l’artiste Paul Hellsegg et notent : “après des années de modernisme, nous assistons à un nouveau mouvement, dans lequel la mémoire, l’héritage et la personnalité deviennent essentiels ; les gens sont de nouveau attirés par la beauté, la couleur et les décorations, comme on peut le voir aussi bien dans les espaces privés que publics”. (Dezeen) — La théorie de l’amplituhédron, qui “remet en cause l’hypothèse selon laquelle le principe de localité dans l’espace-temps et l’unitarité quantique sont des ingrédients fondamentaux dans la modélisation des interactions entre particules“ (selon Wikipédia) pourrait trouver une solution inattendue grâce à un pliage ancestral d’origami, estime le jeune mathématicien Pavel Galashin (Quanta Magazine).

Je prends dès ce soir un peu de vacances. Attention, il n’y aura pas de newsletter lundi prochain. Et celle de la semaine de rentrée, début novembre, sera publiée exceptionnellement dans le courant de la semaine et non le lundi. Elle sera aussi un pas de côté par rapport à mes formats habituels. J’en profiterai pour faire un petit point d’étape sur ce projet et surtout vous présenter, entre autres, un programme de parrainage…

Prochaine revue de presse : lundi 10 novembre.

Gardons les pieds sur Terre pendant que ça tourne !

Merci à Marjorie Risacher pour ses coquillicides impitoyables.

© PostAp Mag 2025