Dans les archives : en Amérique du Nord

Souvenirs des USA et du Canada pour ce premier volet de notre série d'été

Chère lectrice, cher lecteur,

voici donc le premier volet de la série d’été d’Un Jour En Plus. Une balade dans les archives de mon infolettre, un best-of international (mais oui) de ses trois ans d’existence (mais non ? !).

Chaque semaine cet été, pendant que je travaillerai à tout le reste (édition, communication et abonnements) afin de rendre cette aventure pérenne, je vous proposerai de redécouvrir ainsi, ensemble, diverses nouvelles du nouveau monde en train de s’écrire sous nos yeux.

On débute avec l’Amérique du Nord (je commence par en haut à gauche. Or c’est bien connu, les États-Unis et le Canada sont situés en haut et à gauche, sur la planète). La semaine prochaine, une nouvelle étape nous emportera en Amérique Latine. Et nous continuerons, ainsi, à éplucher le planisphère jusqu’à septembre.

Bel été à vous !

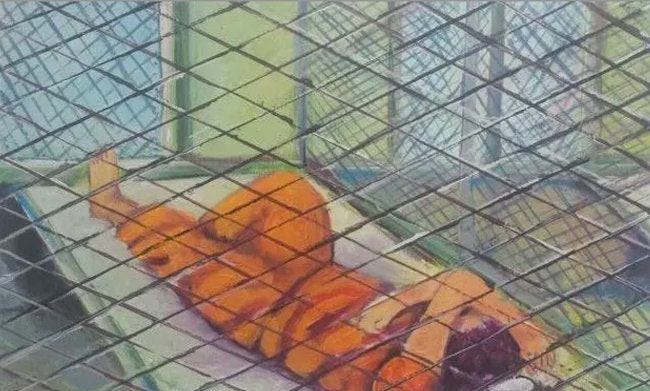

Le peintre de Guantanamo

Mansoor Adayfi est un Yéménite qui fut détenu à Guantanamo entre 2002 et 2016. Il en est sorti avec un combat : libérer, de cette prison si particulière installée dans une enclave américaine à Cuba, l’art. Son art, au moins. Il écrit, dans une récente tribune au Guardian :

"Dès le début, nous avons fait de l'art. Nous n'avions rien, donc nous faisions de l'art à partir de rien. Nous dessinions avec de la poudre de thé sur du papier toilette. Nous peignions sur nos murs avec du savon, et nous faisions de la sculpture en polystyrène, à partir de nos tasses et emballages de rations. Nous chantions, nous dansions, nous récitions de la poésie, et nous écrivions des chansons. Nous étions toujours punis pour cela."

Par la suite (à partir de 2010), les mesures de surveillance des pratiques artistiques se sont relâchées. L'art fut même encouragé, pour aider les prisonniers à supporter un enfermement à durée indéfinie, sans horizon ni supervision judiciaire. Bientôt, ils purent enfin transmettre des œuvres à leurs avocats et à leurs familles.

En 2017 fut même organisée une exposition à New York —ce qui déplut fortement à l'administration Trump, qui interdit à nouveau l'art à Guantanamo, et toute sortie de la prison pour les œuvres déjà réalisées. Ces dernières furent déclarées propriétés de l'État Fédéral. L'an dernier, avec 7 anciens co-détenus, Mansoor a écrit au Président Biden pour lui demander de faire évoluer cette politique. Un courrier resté sans réponse. L’artiste s'est ensuite adressé à l'ONU, dont deux rapporteurs ont à leur tour écrit, cette fois au Secrétaire d'État (le ministre des Affaires Étrangères) Anthony Blinken. Pas de réponse là non plus.

Dans le texte paru cette semaine, l'homme de 44 ans insiste : "En vertu de quoi le travail des prisonniers appartient-il aux États-Unis ? Où un tel procédé est-il signifié dans la constitution ? Qu'advient-il de l'intelligence des prisonniers ? De leur créativité ? Appartiennent-elles aussi au gouvernement ?"

La réponse n’est pas à chercher bien loin : ces œuvres appartiennent évidemment à l'humanité entière, tant leurs conditions de production sont révélatrices de notre histoire… et de notre âme. Mais laissons Mansoor Adayfi conclure :

"Guantanamo symbolise l'injustice, la torture et l'oppression. C'est l'endroit où l'humanité et la beauté sont condamnées à mort. Nous demandons toujours sa fermeture, des excuses officielles du gouvernement américain, et réparation pour les victimes. Mais l'art de Guantanamo est devenu une partie de nos vies, de nos identités. Chaque tableau contient des moments de nos vies, des secrets, des larmes, de la douleur, de l'espoir. Notre travail artistique est une partie de nous-mêmes. Aussi longtemps que ces fragments de nous-mêmes dormiront en prison, nous ne serons pas libres".

Ils sont, par ailleurs, encore 31 humains à dormir à Guantanamo.

The Guardian (Chronique parue dans l’édition du 18 mars 2023).

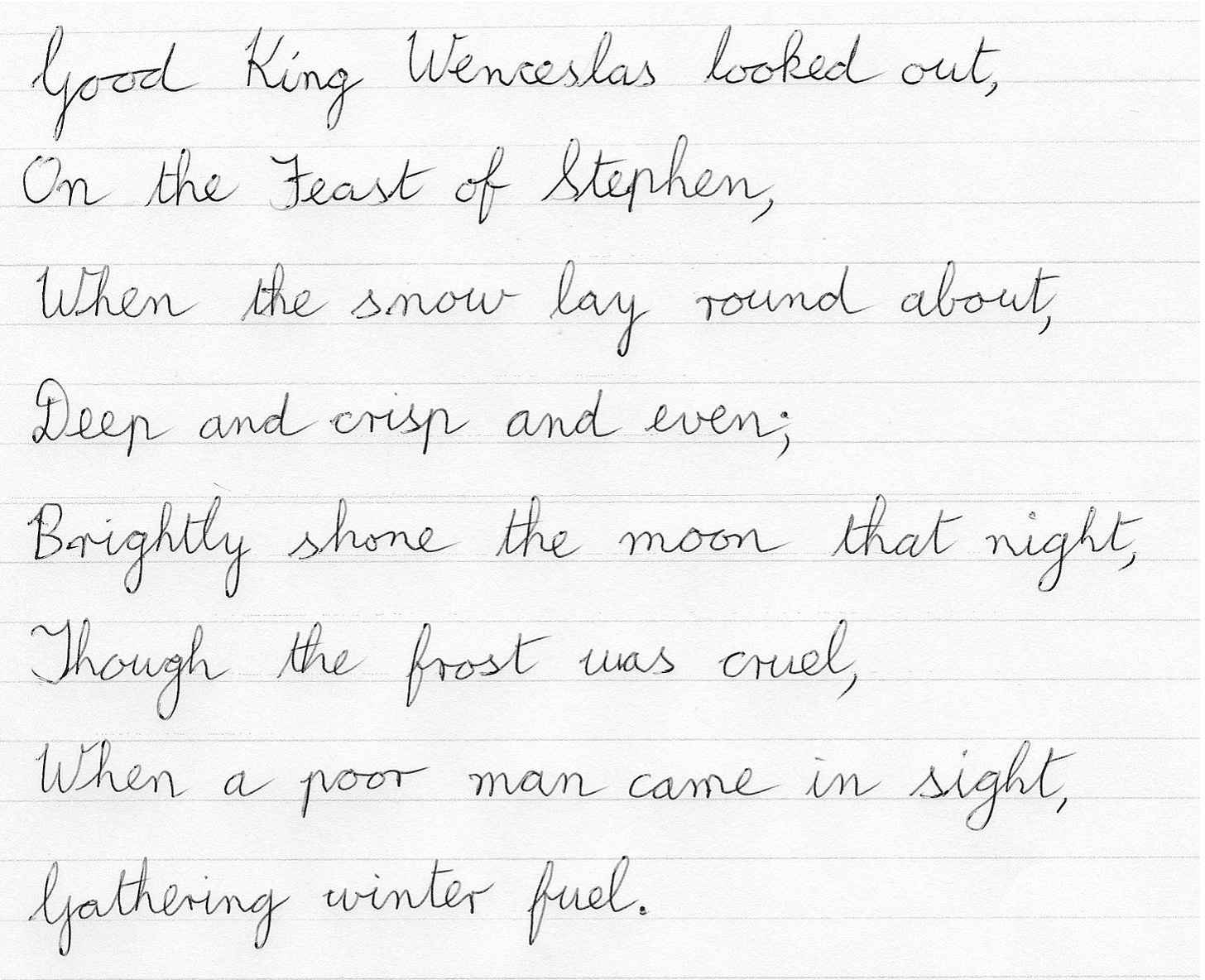

Réapprendre à écrire

Maux de tête en perspective pour les maîtres et maîtresses de l'Ontario, au Canada. En cause : une décision prise la semaine dernière, suivant les recommandations d'un rapport de sa Commission des Droits de la Personne de 2022. Il est question de rétablir l'enseignement obligatoire de l'écriture cursive.

L'écriture cursive, vous le savez sans doute, c'est simplement l'écriture que nous avons apprise à l'école : les lettres liées entre elles, le "a" qui ressemble à un "a", quoi.

Plus clairement : en Ontario, les enfants apprenaient toujours à écrire. Mais l'écriture manuelle n'était plus obligatoire depuis 2006. Ils pouvaient se contenter d’apprendre à taper à l'ordinateur. Et prendre ensuite à l’ordinateur, tout au long de leur cursus, les notes de leurs différents cours.

Mais entre-temps, toutes les études réalisées sur le sujet démontrent que le résultat n'est pas le même. Que l'on retient et que l'on comprend mieux une leçon si on l'écrit avec sa main plutôt que la saisir au clavier, comme le décrypte CBC, la chaîne publique canadienne :

"Rien ne remplace l'implication du système main-cerveau", affirme Hetty Roessingh, professeure émérite de langage et littérature à l'université de Calgary, en faisant référence aux chemins neuronaux qui se créent lorsque l'on écrit à la main.

Elle estime que c'est une compétence sous-évaluée car le grand public ignore tous les bienfaits qu'elle apporte aux processus cognitifs. Pour elle, la prise de notes est l'un des exemples où la cursive est supérieure au clavier : "Celles et ceux qui écrivent aisément et prennent des notes réussissent généralement mieux, aux examens, que les élèves qui ont recours au clavier pendant le cours. Quand on tape ses notes, on ne fait rien d'autre que les transcrire. Alors que si on les prend à la main, on génère du texte, ce qui constitue un véritable avantage procédural".

Les élèves peuvent tirer une bonne part de ces bénéfices avec l'écriture manuelle en script [aux caractères semblables à ceux d’une machine, NDLR], explique encore Lizette Alexander, thérapeute occupationnelle à Toronto […] mais ce n'est pas aussi efficace : "dans les caractères d'imprimerie, le tracé de la lettre peut commencer n'importe où", rappelle-t-elle, remarquant que certains tracés démarrent au sommet, d'autre en bas, et que certains exigent même un mouvement de retour en arrière. "En cursif, à l'inverse, c'est un mouvement constant vers l'avant. Les lettres sont connectées… Il suffit d'intégrer trois mouvements pour l'apprendre".

Dans son expérience, on lui adresse en majorité des enfants chez qui aucun trouble de l'apprentissage n'a été diagnostiqué, mais qui ont malgré tout des difficultés pour les travaux qui font appel au papier et au crayon. "Quand ils écrivent, ils réinventent le tracé à chaque fois. Il n'y a aucune constance. Et l'écriture même devient alors un travail."

Et les professeurs, dans tout ça ? Pourquoi je vous disais qu'il leur fallait s'attendre à des maux de tête ?

Eh bien parce que, justement, l'enseignement de l'écriture cursive étant optionnel depuis presque vingt ans, nombre d'entre eux ne maîtrisent tout simplement pas cette compétence. Certaines voix craignent d'ailleurs que, pour cette raison, mais aussi parce qu'il est facile de considérer cette pratique comme dépassée, voire inutile, les cours de cursive soient négligés dans un certain nombre de classes. Mais ce n'est pas l'avis du ministre ontarien de l'Éducation, Stephen Lecce :

"On parle ici d'alphabétisme, de la possibilité de communiquer, tout en ayant confiance en soi. Ça vaut la peine d'investir dans ces domaines. Et si pour cela il nous faut travailler un peu plus, dans les prochaines semaines, afin de se préparer pour septembre… Je sais que les éducateurs le feront, parce que je sais qu'ils se sentent profondément concernés par la réussite des jeunes gens dans ces compétences fondamentales."

Faire confiance aux profs pour aider leurs élèves… C'est beau comme un gouvernement français (d'il y a cent ans).

CBC (Chronique parue dans l’édition du 8 juillet 2023).

Banqueroute pour la pizza robot

Ce n'est pas l'article de l’année, c'est celui de la décennie (allez, du lustre), que nous offre Gizmodo cette semaine, avec cet hilarant avis d'obsèques par lequel le magazine de technologie nous annonce la fermeture définitive de Zume, une start-up qui pesait, fut un temps, un demi-milliard de dollars.

Son concept ? La cuisson et la livraison de pizza entièrement automatisées, dans une rationalisation des coûts poussée jusqu’à l’absurde.

Des robots fabriquaient la pâte, puis celle-ci était envoyée à des cuisines mobiles. Soit des camionnettes, chargées de fromage et de garnitures, et équipées de fours "high tech", qui assemblaient et cuisaient le tout pendant le trajet. Pour aller plus vite encore, la localisation par GPS permettait de démarrer la cuisson pile à temps pour que la pizza arrive tout juste chaude à votre domicile. Il suffisait de commander via une application pour smartphone. Les données ainsi récoltées et l'intelligence artificielle devaient ensuite permettre d’optimiser plus encore la chaîne de production, en anticipant les goûts, les commandes et les horaires des consommateurs.

Appétissant, n'est-ce-pas ? Assez en tout cas pour lever 445 millions de dollars d'investissement. Pour la suite, cédons la parole à Gizmodo :

"En dépit du pactole qui débordait de ses coffres de guerre, l'activité de Zume a souffert d'une faille critique : il est apparemment assez difficile de cuire une pizza à l'arrière d'un véhicule en mouvement —même avec l'aide de robots et d’une technologie haut-de-gamme. Quand on y pense, le problème peut paraître assez évident, surtout que l'entreprise s'est établie à San Francisco (imaginez faire la cuisine tout en parcourant les routes excessivement vallonnées de cette ville). Malgré tous les efforts de Zume pour stabiliser le système, le fromage volait partout pendant le trajet. L'offre devenait d'un coup bien moins alléchante pour les consommateurs."

Au final, raconte Bloomberg, cité par l'article, les camions s'arrêtaient où c’était possible pour que les machines puissent cuire tranquille, et les pizzas étaient finalement livrées par scooter. Donc, votre pizza était livrée comme n'importe quelle pizza. Vous aviez juste le privilège, en la mangeant, de savoir qu'elle avait été préparée par une machine industrielle sur un parking de supermarché.

Finalement, Zume a changé de business-model, délaissant totalement la cuisine italienne pour vendre à la place des emballages alimentaires compostables, faits de blé ou de bambou.

À nouveau, Gizmodo :

"En d'autres termes, après avoir gaspillé une somme d'argent inconcevable à faire des pizzas de la façon la plus compliquée possible, Zume a estimé que la meilleure tactique, c'était de vendre des boîtes vides. Désormais, après avoir échoué même à ça, la compagnie brade ses derniers actifs, et ses anciens dirigeants cherchent à se reconvertir."

Heureusement, les mauvaises idées c'est comme les bonnes : ça ne meurt jamais vraiment. Un ancien ingénieur de SpaceX (la firme de véhicules spatiaux dirigée par Elon Musk) a repris l'idée, et tente à nouveau sa chance. Le rappeur Jay-Z a déjà investi 16,5 millions de dollars via son entreprise de capital-risque, Marcy Venture Partners. Une première livraison de la pizza robot nouvelle formule a même eu lieu sur un campus universitaire de Los Angeles.

Deux solutions s'offrent donc à vous : télécharger l'application Stellar Pizza. Ou descendre chez l'épicier du coin qui fait la pizza industrielle à moins de 5 euros, sourire inclus.

Gizmodo (Chronique parue dans l’édition du 17 juin 2023).

PS : Stellar Pizza a été racheté en mars 2024 par une compagnie agro-alimentaire sud-coréenne, Hanwha FoodTech, qui “commencera la livraison de pizzas après avoir optimisé les robots”, m’apprend le Korea Herald au moment de publier. L’aventure continue.

Harlem, Seconde Renaissance

Les années 1920. L'optimisme, le renouveau après l'effroi. Des années "folles" dans tout l'Occident. Et à Harlem à New York, une Renaissance.

La Renaissance de Harlem s'incarne alors dans toutes les disciplines : peinture, sculpture, musique, poésie… c'est "la première fois que des artistes Noirs racontent tous les aspects de la vie nouvelle, urbaine et moderne, qui se met en place entre les années 1920 et 1940", explique Denise Murrell, conservatrice au Metropolitan Museum of Modern Art de New York (le Met) et organisatrice de l'exposition The Harlem Renaissance and TransAtlantic Modernism. C'est la première anthologie de l'histoire consacrée à cette époque durant laquelle "Harlem, énergisée par l'arrivée de milliers d'Afro-Américains du fait de la Grande Migration, s'est épanouie comme capitale créative", note le New York Times. 160 œuvres seront présentées, parmi lesquelles "quelques tableaux des modernistes européens alors en dialogue avec les artistes de la Renaissance de Harlem —van Dongen, Matisse ou Munch entre autres. Une décision qui vise à appuyer le propos de Murrell, pour qui il s'agit avant tout d'un mouvement transatlantique."

En 1969, le Met avait déjà tenté d'honorer le quartier afro-américain. L'expo Harlem on my mind a surpris les artistes, comme les représentants de la communauté ou les curateurs Noirs, quand ils ont constaté qu'elle ne comprenait pas une seule peinture ou sculpture signée d'un artiste afro-américain. [Les organisateurs] avaient choisi de reconstituer un parcours immersif, censé communiquer la vitalité de Harlem et de ses habitants, par un ensemble de photographies documentaires, de textes et d'enregistrements sonores.

La réaction a été immédiate. De nombreux artistes, dont Benny Andrews, Camille Billops et Cliff Joseph ont fondé la Black Emergency Cultural Coalition. Chaque jour, ils ont tenu piquet devant le musée et sont parvenus à attirer l'attention de la presse locale.

Quand on évoque l'épisode, Denise Murrell pousse un soupir : "Le Met ne m'a pas donné comme mission de faire un événement qui corrige les erreurs du passé et permette d'oublier Harlem on my Mind", affirme-t-elle."

Pour ma part, je n'avais jamais entendu parler de cette Renaissance de Harlem. Et si, encore heureux, les noms de quelques uns des artistes musicaux qui s'y sont illustrés (Duke Ellington, Louis Armstrong, Billie Holliday, rarement originaires de New York mais toujours attirés par le bouillonnement culturel qui y prenait forme) avaient déjà atteint mes oreilles, ceux de peintres et sculpteurs que sont Laura Wheeler Waring, Charles Henry Alston ou Malvin Gray Johnson m'étaient totalement inconnus.

Si c'est aussi votre cas… Bon, l’exposition est évidemment terminée, à date de sortie de cette série d’été. Mais le catalogue reste en vente… ainsi que le podcast exclusif de 5 épisodes, Harlem is Everywhere, produit pour l’occasion. Il vous attend au bout de ce lien. Les transcriptions, sous chaque épisode, sont émaillées de reproductions d’œuvres et, comme si ça ne suffisait pas, le musée a depuis mis en ligne une visite vidéo de l’exposition de trente minutes, commentée (en anglais) par Denise Murrell, juste ici !

The New York Times (Chronique initialement parue le 2 mars 2024).

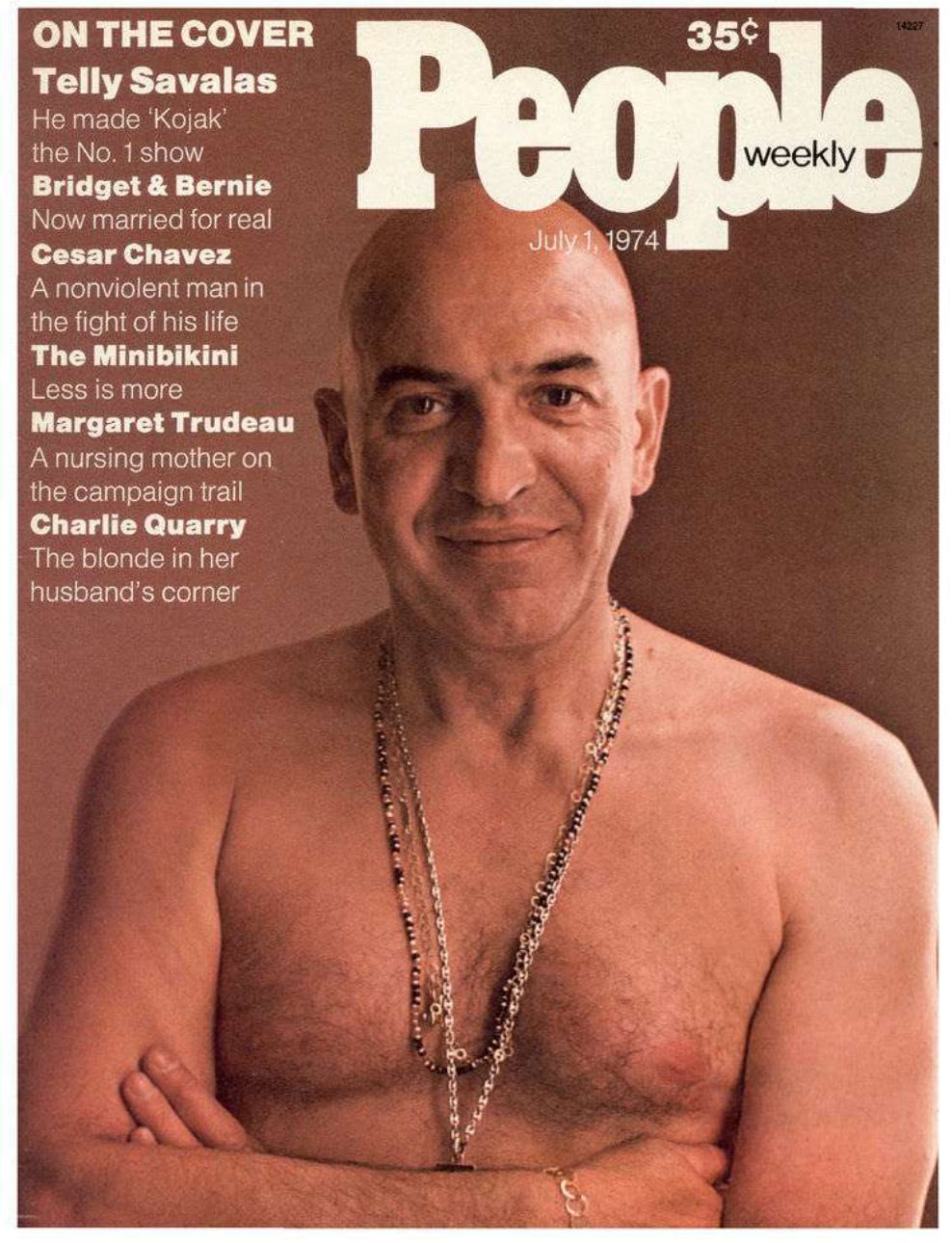

Il a inventé les “People”. C’est son plus grand regret.

Bravo et merci beaucoup. Landon Jones, l'ancien directeur de publication du magazine People, fondé dans les années 1970, a tenu à exprimer ses regrets pour avoir contribuer à répandre "la culture de la célébrité", dont il déplore désormais, à la fois, les aspects et l'importance.

Le tabloïd, qui compte encore aujourd'hui près de 40 millions de lecteurs et connu pour avoir créé des éditions spéciales telles que "Les plus belles femmes du monde", "L'homme le plus sexy du monde", ou "Les stars les mieux et les moins bien habillées", a joué un rôle crucial dans l'essor de la presse à scandale, et de cette culture de la célébrité que Jones résume ainsi dans une interview à CBC : "Avant, les célébrités étaient célèbres pour ce qu'elles faisaient ; maintenant elles sont célèbres parce qu'elles sont célèbres".

Il était temps de s'en rendre compte. Cela dit, l'entretien, paru à l'occasion de la sortie de son livre de souvenirs, Celebrity Nation : How America Evolved into a Culture of Fans, est profondément intéressante pour décoder, justement, l'émergence et la puissance de cette passion pour celles et ceux qu'on appelle dorénavant, même en France, "les people" :

"Les 17 premiers numéros du magazine ont fait un flop", se souvient-il. "Ils ne trouvaient pas leur cible, comme disaient les publicitaires. Puis, pour la première fois, on a mis en couverture une star de la télévision. C'était Telly Savalas, l'interprète de Kojak, et il posait torse nu. Ça a été un carton, et beaucoup de femmes nous ont écrit en disant : "Eh bien, on peut voir le reste ?". Ça a été pour nous une leçon, qui nous a aidés à comprendre le fonctionnement de la célébrité, ce qu'inspire aux gens un nom, un visage ou, dans le cas présent, un torse."

Jones se souvient également être l'auteur des règles imposées à son équipe pour dicter les choix de couverture : "Les jeunes vendent mieux que les vieux. Les riches, c'est mieux que les pauvres. La télé, c'est mieux que les films. Et tout est mieux que la politique", ou encore : "Écrivez sur une femme qui a des problèmes". C'est pourquoi, selon lui, la princesse Diana fut tant prisée par les paparazzis : c'était une femme, qui était jeune, et qui était riche, et qui avait des problèmes. Un hit assuré… dont on connaît l’issue tragique.

"Avez-vous des scrupules, rétrospectivement, quant à la façon dont la presse people a exercé son métier ?

Oui, j'ai des scrupules. Je dois vraiment faire mon mea culpa. Nous n'offrons pas des héros, aux gens. Nous ne leur donnons pas l'expérience du vivre-ensemble. Je veux dire : l'une des choses que nous ont apprises les sciences sociales, c'est que plus une personne est plongée dans le culte des célébrités, moins elle a de chances de voter, ou d'être impliquée dans sa communauté. C'est comme ça. Les gens ont des relations parasociales, mais seulement avec les célébrités. Pas avec leurs voisins. Alors, comme je le dis, ils twittent tout seuls. C'est une triste ironie. Les journalistes doivent faire mieux. Mettre en valeur de meilleurs exemples. C'est leur boulot."

Il cite d'ailleurs quelques personnalités qui l'inspirent et mériteraient, selon lui, d'être plus présentes dans les médias : Greta Thunberg, Maria Ressa (une militante des droits humains aux Philippines), ou Roger Federer "qui lève des sommes considérables pour financer des écoles en Afrique, ce que j'ignorais totalement."

Le tennisman fut, justement, élu "Homme le plus sexy du monde" par People Magazine en 2005.

À nous, lectrices et lecteurs, de nous demander maintenant ce qui est le plus sexy chez lui : sa musculature ou le fait que sa fondation, créée en 2003, ait scolarisé des millions d'enfants ?

Posons la question plus frontalement : le concours annuel de la femme ou l'homme le plus généreux vendrait-il autant que celui de la personnalité la plus hot ? Il est permis d'en douter mais ça vaudrait la peine de tenter l'expérience, et de la renouveler encore, encore et encore, pour bien être sûrs… Non ?

CBC (Chronique parue dans l’édition du 5 août 2023).

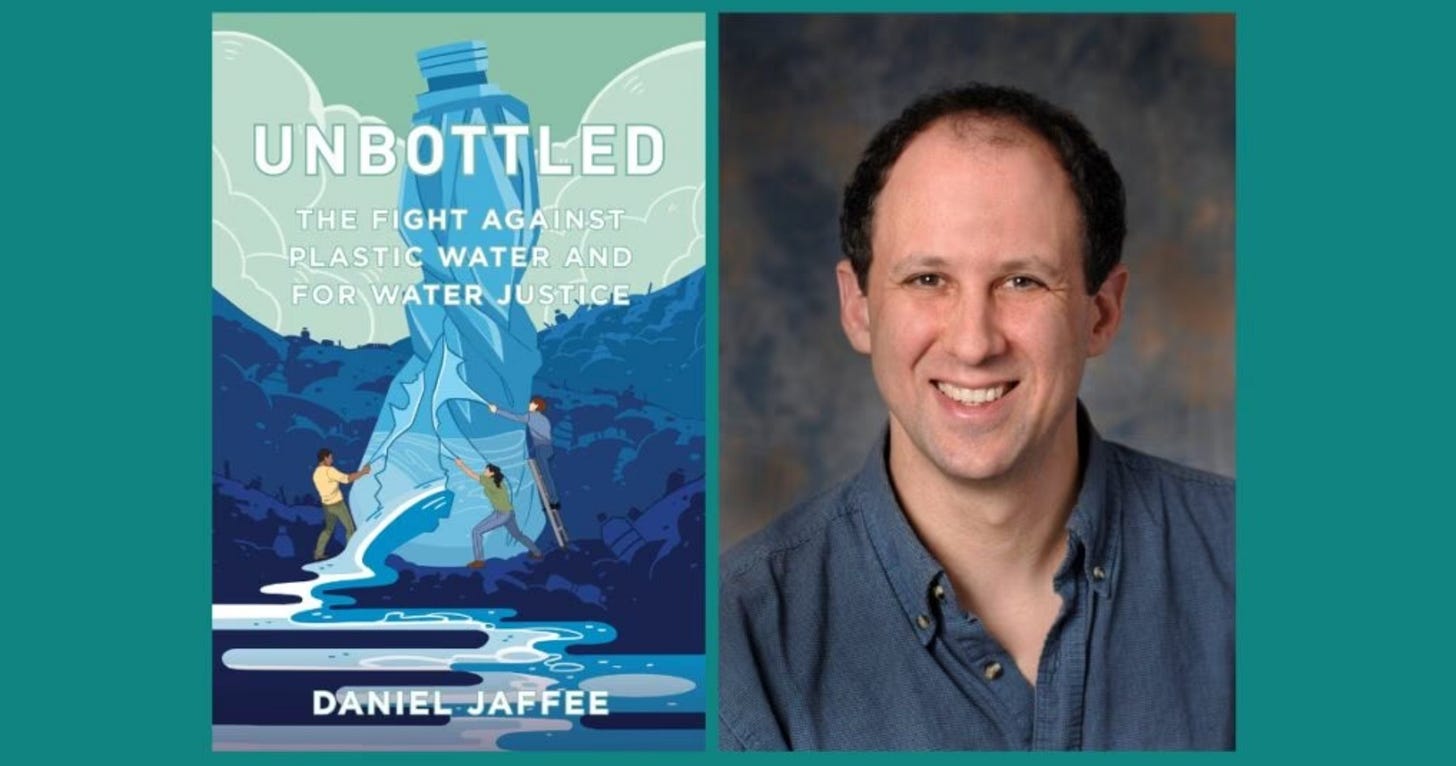

On n’aurait pas dû mettre l’eau en bouteille

Tout est politique, dit-on, mais même cette bouteille, là ? Cette simple bouteille d’eau ? Oui, même elle, et pas qu'un peu, nous raconte Daniel Jaffee, professeur de sociologie à l'université d'État de Portland, et auteur de Unbottled, l'histoire (américaine) de l'eau en bouteille. Récit d’un succès commercial inouï et, nous explique-t-il, patiemment construit.

"L'industrie moderne de l'eau en bouteille commence véritablement, aux États-Unis, en 1978", nous explique-t-il via les bonnes feuilles publiées par Fast Company. "Cette année-là, Perrier s'est lancé sur notre territoire, avec une campagne de publicité massive. Beaucoup se demandaient pourquoi dépenser de l'argent pour mettre chez soi de l'eau de source, quand on pouvait obtenir exactement le même produit en tournant le robinet. Mais les sceptiques sous-estimaient le pouvoir du snobisme. "Perrier", explique l'expert en stratégie de marque Douglas Holt, "est parvenu à imposer l'idée que boire de l'eau en bouteille, la servir dans un joli verre, était une façon bon marché de s'approprier un peu du chic européen. Ça a tout de suite plu à ceux qu'on appelait alors les yuppies".

Le succès de Perrier a tout changé : au début des années 1980, l'industrie nord-américaine de l'embouteillage était presque entièrement constituée d'entreprise locales, et le plus souvent familiales. Mais quand les ventes ont connu une croissance à deux chiffres, les groupes et les multinationales ont commencé à les racheter. En 1988, seulement 10 sociétés contrôlaient plus de la moitié du marché états-unien."

Des bulles, du pognon… Que demander de plus ? Le phénomène est plus amusant encore quand on se rappelle qu'en 1990, Perrier nous vendait à nous, en France, une image exactement inverse, d'exubérance, d'audace, toute parée de l'esthétique ultra-moderne des années 1980 à l’américaine, faite de fluo, de synthétiseurs et de vitesse, à grand renfort de publicités signées Jean-Paul Goude, et de sa muse Grace Jones.

La décennie 1990 voit entrer dans le jeu les deux géants du soda, Coca et Pepsi, qui chacun lancent leur marque d'eau en plastique —Dasani et Acquafina, respectivement. Après tout, ils avaient à leur disposition l'essentiel : les réseaux de distribution, les usines d'embouteillage… Et l'eau courante puisque, apprend-on, leur produit n'était jamais que de l'eau du robinet retraitée, et non l'exploitation de sources nouvelles et bienfaitrices. "Le profit pour eux était double", résume une association de consommateurs. "Ils recevaient de l'eau pas chère, subventionnée par les contribuables, puis n'avaient qu'à se retourner pour la revendre au public, après en avoir gonflé le prix." "Habile", aurait approuvé OSS 117.

Évidemment, le marketing c'est bien beau mais ça ne suffit pas. Le développement du marché s'est accompagné d'un autre indispensable ingrédient : "le doute", comme l'écrit l'auteur, reprenant l'expression employée dans un mémo interne des fabricants de cigarette Brown & Williamson en 1969. Le vendeur de tabac écrivait alors : "le produit que nous devons vendre, c'est du doute. Parce que c'est notre seul atout dans la compétition face à notre vrai concurrent, "l'ensemble de faits" qui s'est installé dans l'esprit des consommateurs. C'est aussi l'outil par lequel nous pouvons imposer une controverse."

Et, selon ce modèle, s'est alors lancée une campagne de dénigrement de la qualité de l'eau courante. Non sans succès : en 1973, 32 % des Américains disaient se méfier de ce qui sortait de leur robinet. Ils étaient 66 % 15 ans plus tard et, aujourd'hui, 80 %.

À juste titre ? Déjà, tout dépend de ce qu'ils achètent à la place. Certaines eaux en bouteille sont bien pires que ce que vous trouverez à disposition chez vous. Aux États-Unis du moins : l'un des mérites de Unbottled est de révéler l'incroyable laxisme des contrôles et des standards en vigueur chez les producteurs, surtout en comparaison de ce qu’il en est pour le secteur public. De plus, note le sociologue Andrew Szasz, "il y a un cercle vicieux, puisque le fait de privilégier l'eau en bouteille diminue la pression sur l'administration de maintenir une infrastructure publique de bonne qualité, ce qui accroît la méfiance, et accélère le développement de la seule solution disponible, qui est de se tourner vers l’eau en bouteille."

D'autres éléments passionnants sont explorés par le livre : l'image (des stars payées pour faire la promo de telle ou telle marque comme elles le feraient de parfums), le goût, bien sûr, et les multiples façons de jouer avec les nouveaux modes de vie, comme cette quête d'une santé idéale, là aussi appuyée par la publicité —comment croyez-vous que la nécessité de boire fréquemment, et donc de trimballer si possible une mini-bouteille dans son sac, s'est installée dans les consciences ?

Tout cela serait bel et bon, remarquez, si nous n'avions pas d'autres soucis, d'injustice ou de réchauffement, qu'exacerbe ce produit polluant, coûteux en énergie et, finalement, plutôt cher pour ce que c'est. "En 4 décennies", résume la quatrième de couverture, "l'eau en bouteille s'est transformée. Née produit de niche, elle est désormais omniprésente, un marché à 300 milliards de dollars dominé par les plus grandes multinationales. Et elle se retrouve au croisement des crises : celle, écologique, de la pollution au plastique ; celle du changement climatique ; celle, sociale, de l'accès du plus grand nombre à une eau courante saine. Et cela, sur fond de luttes renouvelées pour l'avenir de nos systèmes de distribution publique".

Heureusement, les pouvoirs en place ont depuis mis en place une solution alternative, grâce à la généreuse distribution du précieux liquide par le biais de canons à eau braqués sur les manifestants en quête d’égalité, de droits ou, tout simplement, d’avenir. Si vous militez, n’oubliez pas de vous hydrater : lutter, ça donne soif.

Unbottled, aux Presses Universitaires de Californie, via Fast Company. Chronique parue le 23 septembre 2023.

Des bienfaits inattendus des récessions

C'est à un joli numéro de contorsionnisme que se livre cette semaine Aki Ito, correspondante en chef au Business Insider (un magazine très branché business, comme son nom l’indique).

Elle s'est mise en tête —et c'est tout à son honneur, sans ironie— de relayer une récente production du Bureau National de la Recherche Économique. Cette étude, Lives Vs. Livelihoods (Vies Versus Salaires) a été "conduite par 4 chercheuses et chercheurs sous la direction d'Amy Finkelstein, économiste réputée dans le domaine de la santé", écrit la journaliste. Un travail qui gagne en effet à être connu.

On peut le résumer ainsi : durant la "Grande Récession" de 2007 à 2009, le taux de mortalité aux États-Unis a, contre toute attente, baissé. "De 0,5 % à chaque fois que le chômage croissait de 1 % dans une zone donnée". Et ce, particulièrement chez les plus de 64 ans peu éduqués.

C'est complètement contre-intuitif : la catastrophe économique mondiale aurait donc été bonne à la santé, accroissant l'espérance de vie. Une conséquence qui "apparaît immédiatement", affirme la recherche, et "dont les effets durent au moins 10 ans". La journaliste appuie le propos : "les effets sont si spectaculaires que 4 % des personnes âgées de 55 ans ont gagné une année entière de vie. Et dans les États qui ont connu les plus fortes hausses de chômage, la probabilité était plus forte que les gens se déclarent en excellente santé".

Mais par quel miracle ? Non, les populations n'ont pas profité de ces périodes d'inactivité pour se remettre au sport, pas plus qu’elles n’ont cessé de boire ou de fumer, à cause du coût financier que représentent ces addictions. La transmission des maladies n'a pas non plus diminué. Mais la pollution de l'air, et en premier lieu la quantité de particules fines, s'est en revanche écroulée. "C'est logique", remarque Aki Ito. "On prend moins la voiture pour aller au travail. Les bureaux et les usines consomment moins d'énergie". Et justement : les quartiers où vivent les personnes âgées peu éduquées sont ceux qui, en temps normal, sont les plus affectés par une médiocre qualité de l'air.

Plus d'un tiers de la baisse du taux de mortalité peut être attribué à cette moindre pollution de l'air. Les autres causes ? Elles ne sont pas identifiées avec certitude pour l'instant… On pourrait penser à un moindre stress, évidemment —le stress tue et génère en prime son lot d'addictions, d'accidents, de violences— mais, comme la période était largement anxiogène, il est difficile de faire la part des choses en la matière.

Aki Ito va-t-elle en tirer les mêmes conclusions que moi ? Oh, non. ""À quoi sert tout cet argent", demandent les décroissants, "s'il nous abime ?" Je comprends cette façon de raisonner… Jusqu'à un certain point".

Juste au moment où la journaliste du Business Insider allait se faire l'avocate de la décroissance, la voici qui s'arrête en chemin. Avec un argument qui, rha, me séduirait sans doute, si j'avais eu sa vie. Elle explique avoir grandi au Japon, un pays "dont il est vrai qu'il est politiquement stable, propre et sûr, malgré une économie à l'arrêt depuis trente ans"… Elle raconte combien, cependant, une telle stagnation économique "sape l'espoir que peut avoir une nation", et s'attarde sur les sentiments d'impuissance et d'ennui, le mal-être et l'apathie que génère un territoire où justement, rien jamais ne change. Alors qu'en s'installant en Californie, elle a pu éprouver à nouveau la sensation d'avoir du pouvoir sur sa propre vie…

C'est amusant car cette perte d'énergie vitale, je l'ai sentie moi aussi en France, dans les années 1990, où rien non plus ne semblait pouvoir changer ni évoluer et où la jeunesse était, chaque année, plus fermement invitée à se taire et à reproduire les modèles anciens, sans surtout les questionner. Une sensation, je crois pouvoir l'écrire, largement partagée par ma génération comme par la suivante…

D'une part, je crois (et croyais), précisément, qu'engager une décroissance raisonnable et réfléchie permettrait de retrouver ce sentiment d'être en contrôle de nos existences… D’autre part, cette croissance, sa quête parfois rageuse, parfois désespérée, ses résultats, toujours décevants, jamais assez performants, sont martelés chaque trimestre sans tellement faire du bien à notre optimisme, si ? Cette quête effrénée de croissance et d'économies ne justifie-t-elle pas —ah, tiens— toutes les décisions économiques qui nuisent, on le sait, au bien-être physique et psychique des citoyennes et citoyens, de l'abandon des services publics à la diminution des allocations de soutien, en passant par l’accroissement de la surveillance et de la stigmatisation des plus pauvres, autant que des agents de l'État et des collectivités ?

Mais, bon… Si le Business Insider n'est pas prêt à s'aligner sur mes convictions décroissantes dont j’admets bien volontiers qu'elles demeurent extrêmement minoritaires sous toutes les latitudes, il me faut reconnaître qu'il ne prône pas non plus l'inaction. Il se fait l'avocat d'une "meilleure" croissance, bâtie sur "une régulation plus forte et une innovation plus intelligente".

Oui, pourquoi pas ? On pourrait aussi, sans forcément décroître, au moins adopter d'autres indicateurs pour nous dire si notre économie va dans le bon ou mauvais sens. Ça, c'est vraiment mon rêve. Qu'au réveil, la radio ne s'alarme pas de la faible croissance, mais de la trop faible hausse du taux de bonheur, ou de bonne santé, ou de créativité.

Après tout, quels que soient nos points de vue politiques, une certitude demeure : la croissance infinie n'est pas possible. On le répète ? La croissance infinie n'est pas possible.

Alors, regardons ailleurs ? On mourra moins bêtes. Déjà, tout bêtement, parce qu'on mourra moins.

Business Insider (Chronique parue dans l’édition du 23 mars 2024).

Ne m’emmenez pas au bout de la Terre

Vous avez sans doute déjà entendu parler du continent de plastique, ce vortex où s'agglomèrent les plastiques du monde entier, jetés ou échoués dans les mers et les océans. Un continent de déchets flottant dans le Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, et grand comme six fois la France. Un bijou signé : l'Humain.

Les résultats d'un petit séjour de recherche effectué en 2019 dans la mégapoubelle marine par des chercheurs américains (les veinards) viennent de paraître. Futura Sciences les a décryptés dans un article richement illustré par une bien sympathique bande de mollusques, de méduses et de "boutons de mer" : tous les habitants irisés de ce monde fantastique.

Les couleurs chatoyantes de ces organismes neustoniques (c'est-à-dire "qui vivent au niveau de l'interface eau-atmosphère"), ou l'inventivité de leurs méthodes de survie (on relève des escargots capables de naviguer "grâce à un radeau à bulles en plongeant leurs corps dans l'air et en emprisonnant une bulle, qu'ils enveloppent ensuite de mucus et collent à leur flotteur")… tout cela laisserait croire que ces créatures sont issues de ces conditions de survie extraordinaires et dégoutantes (et extraordinairement dégoutantes). Mais non, nous n'en sommes pas encore là : toute cette communauté de grosses feignasses prospère ici "non pas grâce au plastique, mais malgré lui", nous dit l'étude. Ce sont, là aussi, les courants océaniques qui ont ramené là toute cette population un peu hippie sur les bords. (Et l’atmosphère elle-même : une méduse bleue dérive par exemple avec le vent, grâce à son corps qui lui sert de voile)

Les scientifiques en tirent une autre conclusion : pour eux, liquider le continent de plastique reviendrait à commettre un véritable écocide. Le plastique a encore de beaux jours devant lui.

Futura Sciences (Chronique parue dans l’édition du 6 mai 2023).

Pour une brassée de papier

"Ceci est un journal local. C'est-à-dire qu'il couvre les actualités qui se passent dans une localité. Il va parler de la politique locale, de la météo locale, des entreprises locales… Il pourra parler de la criminalité, au niveau local, ou d'événements locaux. Il y a même toute une section qui ne concerne vraiment que les personnes de la localité. Par exemple, on apprend ici qu'il y aura bientôt un tirage au sort pour l'attribution de logements sociaux ou, là, que la bibliothèque sera fermée aux dates suivantes…"

Vous venez de faire connaissance avec le nouveau métier de Kelsey Russell, 23 ans. Elle exerce à travers son compte TikTok, réseau social qui compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs actifs aux seuls États-Unis. Elle y est lectrice de journaux, pour ses abonnés et abonnées (au nombre de 90 000, avec plusieurs millions de "Likes" par vidéo).

C'est-à-dire qu'elle prend un journal papier et qu’elle en lit les articles à son public, essentiellement des adolescents et jeunes adultes. Comme toujours quand on parle des nouvelles habitudes et modes de vie, c'est beaucoup moins idiot que ça en a l'air. À ses yeux, c'est une mission : celle de contribuer à forger l'esprit critique d'une génération, d'expliquer comment décoder un média, comment chercher et comprendre une information… Tout simplement, au fond, apprendre à s'informer. Car oui, ça s'apprend.

Kelsey ne fait pas que lire, évidemment. Elle explique, vulgarise, met en contexte. Elle développe aussi la curiosité. La sienne, au moins :"Je cherche plutôt des articles avec des mots, des gens ou des endroits que je ne connais pas. Comme ça, je dois faire des recherches, pour mieux comprendre ce que je lis, parce que je suis de ces gens qui pensent qu'il faut se débarrasser de la honte de ne pas savoir", explique-t-elle à NPR, la chaîne publique américaine.

C'est important la curiosité, en 2024 —époque où la profusion de "news" incite, paradoxalement, à ne pas s'informer. Dans son rapport 2023 sur l'information en ligne, l'Institut Reuters (cité par NPR) relevait que l'intérêt pour l'actualité ne cesse de décliner, "avec de nombreuses personnes qui choisissent d'éviter activement les informations, lesquelles leur semblent déprimantes ou envahissantes."

C'est d'ailleurs exactement l'expérience de Kelsey Russell elle-même.

Elle fait remonter son projet à la fin de sa première année d'études à Columbia. "J'ai eu l'impression que je ne savais rien", dit-elle à NPR. "J'avais le plus grand mal à faire le lien entre ce qui se passait dans le monde et ce que j'apprenais à la fac". Un thérapeute lui suggère, pour soigner son anxiété, de revenir à des activités qu'elle aimait enfant. Elle se souvient de l'habitude familiale où papa, maman et elle, chacun dans son coin, avec son journal, lisait en silence. Ça lui plaisait. Elle se voit offrir pour son anniversaire un abonnement au Sunday New York Times, la fameuse et copieuse édition du week-end du New York Times. Et c'est reparti mon kiki : "J'ai alors réalisé que quand je lis les informations sur papier, j’ai le temps de comprendre, d'intégrer ("process") ce qui se passe. Alors que quand je lis le même article sur mon téléphone, je me sens physiquement dépassée, oppressée ("overwhelmed")."

"Russell voit ses vidéos comme une occasion d'apprendre", poursuit NPR. "Elle tient à lire au moins un journal papier par jour, et dans ses TikToks [parfois longs de 8 minutes], elle dissèque l'article dont elle fait la lecture, voire conte l'histoire du journal ou de son éditeur".

Alors que désormais, selon le Pew Research Center, moins de 5 % de la population états-unienne "préfère" s'informer par le biais de la presse papier, Kelsey fait en réalité un travail de salubrité publique.

Qui n'a, d'ailleurs, rien de neuf : pendant des siècles, la lecture du journal était un moment collectif. Les villages ou les communautés se réunissaient autour de la personne lettrée du coin pour apprendre les nouvelles et en même temps en discuter, en rire aussi certainement —tout à fait comme on peut le faire sur TikTok, grâce au tchat. Ce n'est plus tant une question de compétence (techniquement, tout le monde sait lire) que d'envie, de temps, et d'envie de prendre le temps. En partie pour soi-même.

Toujours apprendre et se forger. Ainsi connaissez-vous désormais le secret pour lequel j'ai choisi ce métier : pour, moi aussi, encore et toujours apprendre.

C'est tellement bon, d'apprendre.

NPR (Chronique parue dans l’édition du 30 mars 2024).

Prochain épisode de cette série d’été samedi prochain…

Bel été à vous d’ici là !

© 2025 PostAp Mag.