Dans les archives : aux antipodes

De Bornéo à Bombay en passant par Auckland et Singapour

Chère lectrice, cher lecteur,

nous voici au terme de nos rendez-vous d’été. Les parutions habituelles reprendront leur cours la semaine prochaine. Habituelles, ou presque, car nous ouvrirons l’année sur un petit éditorial de rentrée qui me semble assez adéquat étant donné, comment dire, tout c’bordel ?

Mais pour l’instant, attardons-nous encore un peu dans les langueurs océanes de la zone Indo-Pacifique, pour reprendre l’expression mise au point par les férus de stratégie. Débordons un peu du sous-continent indien et, de là, glissons vers l’Océanie, ses archipels, ses étendues sans fin et sa faune bigarrée. Est-ce que là-bas aussi, pour reprendre une autre expression des cénacles les mieux renseignés, on marche sur la tête ?

Ça se pourrait bien. Allons tout de même voir.

Une plaque en trop

Ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve une plaque tectonique disparue. Mais c'est aujourd'hui.

Enfin, plus précisément, c'est le 21 septembre dernier, jour de parution dans Gondwana Research d’une étude de l'université d'Utrecht, reconstituant l'existence trop tôt achevée de la plaque dite "Pontus". Celle-ci séparait il y a 300 millions d'années la péninsule indochinoise des îles de Bornéo et des Philippines (alors bien plus au Sud).

Perdre une plaque tectonique, en réalité, ce n'est pas si rare. Ça arrive même tout le temps à l'échelle temporelle de la planète, nous explique Futura Sciences : "Regroupées au sein d’un supercontinent ou super-océan ou au contraire intensément fragmentées, les plaques tectoniques n'ont cessé d'évoluer au fil du temps. Et si de nouvelles se sont formées, comme la plaque Pacifique, d'autres ont disparu, avalées et recyclées dans le manteau par le processus de subduction."

Prouver qu’elles ont existé, et remonter le fil de leur histoire, c'est en revanche beaucoup plus compliqué : "quelques fragments de croûte retrouvés par-ci par-là dans des chaînes de montagnes permettent […] de reconstruire cette histoire ancienne de la Terre et de retracer l'évolution de sa surface", précise le site scientifique.

C'est de ce petit jeu de cache-cache que Suzana van de Lagemaat a fini par sortir triomphante, au terme de sa thèse de fin d'étude.

Non sans efforts, comme l'a expliqué son directeur de recherche à Interesting Engineering : "Il y a 11 ans, nous pensions que les vestiges de Pontus seraient retrouvés au nord du Japon, avant de finalement réfuter cette théorie. C'est seulement après que Suzanna a reconstitué, intégralement, la moitié de la chaîne de montagnes dite de la Ceinture de Feu, depuis le Japon jusqu'à la Nouvelle-Zélande en passant par la Nouvelle-Guinée, que l'hypothétique Pontus a fini par se révéler à nous."

Un travail qui permet, en bonus, d'affiner notre connaissance de l'une des zones les plus instables de notre planète, fertile en éruptions volcaniques et en séismes désormais, grâce à elle, un petit peu plus faciles à prédire.

Car oui : on a tendance à l'oublier mais la recherche fondamentale, ça finit toujours par sauver des vies.

Futura Sciences Chronique parue dans l’édition du 21 octobre 2023.

Le Grand Déménagement

Il aura fallu qu’un grand singe traverse un chantier pour découvrir que, à cause du changement climatique, l'Indonésie s'apprête à changer de capitale. Jakarta est la première ville du monde à se dédoubler à cause du réchauffement. Hein ?

Reprenons. D'abord, les faits et la publication récente d’une vidéo de onze petites secondes, filmée par des ouvriers de voirie, où l’on aperçoit un orang-outan traverser une route, en construction, quelque part sur l'île de Bornéo.

Quelque part, mais pas n'importe où : la voie rapide en chantier reliera bientôt Balikpapan à Nusantara. Balikpapan, c'est un port de 7 000 habitants. Et Nusantara ? Eh bien, Nusantara, c'est la future capitale indonésienne, au coût estimé de 32 milliards de dollars. Car oui, comme l'Égypte, l'Indonésie s'est lancée dans la construction d'une nouvelle capitale, sur un territoire encore vierge de l'archipel. Pourquoi Jakarta doit-elle déménager ? Parce que, entre le pompage massif des nappes phréatiques, l'imperméabilisation des sols et le poids des gratte-ciels (l'aire urbaine compte tout de même trente millions d'habitants), la ville coule, assez littéralement, s'enfonçant dans le sol à une vitesse hallucinante (jusqu'à 25 centimètres annuellement par endroits). Selon les prévisions, la mégalopole devrait être complètement submergée d'ici à 2050.

Évidemment, ces conséquences dramatiques, à la fois du réchauffement et de la surexploitation des ressources, poussent les autorités à partir sur de meilleures bases pour la future capitale indonésienne : Nusantara sera, promet le gouvernement, une ville verte. Respectueuse de la forêt de Sungai Wain en bordure de laquelle elle s'élèvera, et de la vie sauvage qui l'habite.

C'est pour cela que voir un orang-outan traverser le chantier ça n'est pas du tout, du tout normal, nous raconte cette semaine MongaBay : si Nusantara et sa construction respectent vraiment la nature et les bêtes, que fait ici ce grand singe ? Et, avant lui, ces ours malais, ces panthères nébuleuses, également aperçus en balade tout près, bien trop près des travaux ? Selon l'association locale Pekja Pesisir, "le problème est que la construction de la route part du principe que la vie animale est confinée à la forêt de Sungai Wain. Or en réalité, cette dernière fait partie d'un écosystème bien plus grand, qui inclut la région côtière et les mangroves de la baie de Balikpapan". Selon eux, le chantier détruit les corridors naturels par lesquels se déplacent toutes ces espèces, pour la plupart emblématiques du pays.

Toutefois, la présidence et, notamment, l'agence environnementale à qui elle a confié la garantie écologique du projet, reste confiante : d'autres corridors, artificiels mais respectueux de la vie animale sont bel et bien en construction et permettront, à terme, d'assurer la survie des espèces et des écosystèmes. Espérons que le pari réussisse : croisons les griffes.

MongaBay Chronique parue dans l’édition du 25 novembre 2023.

Silence quand Gandhi parle

2023 n'est pas une année plus absurde qu'une autre pour voir Bollywood se lancer dans le film muet. Et même, plus curieux encore, dans une comédie musicale sans paroles, seulement émaillé de musique et d’une bande-son signée A.R. Rahman (vainqueur de l’Oscar de la musique pour Slumdog Millionaire).

Gandhi Parle, ainsi qu'est ironiquement baptisé ce long-métrage qui vient de faire l'ouverture du 54ème Festival International du Film Indien à Goa, "est un vrai cadeau pour le compositeur que je suis", a confié Rahman à Variety. "Le réalisateur, Kishor P. Belekar, tout en maintenant son intégrité, a reconnu mon rôle créatif, et m'a donné toute liberté pour écrire. C'était un processus exaltant. Je pouvais refaire ce que je voulais, du moment que cela m'apparaissait nécessaire d'un point de vue créatif. Ce film, c'est une vraie bande démo pour moi."

L'histoire suit le parcours de citadins miséreux, qui finissent par recourir à l'escroquerie pour s'en sortir. Mais en eux, Gandhi, ses leçons, ses forces et ses encouragements, parlent. Pourront-ils l'entendre et renouer avec une certaine éthique de vie ?

"C'est un enjeu universel", a confié l'un des comédiens, "qui transcende les barrières de la religion. Mais aussi du langage, puisque c'est muet."

Il a raison. On dit souvent, je dis souvent, qu'il faut savoir entendre l'enfant en soi. Mais écouter Gandhi en nous, ce n'est sans doute pas la pire façon de se préparer à l'année qui vient.

Variety Chronique parue dans l’édition du 25 novembre 2023.

Des logés délogés

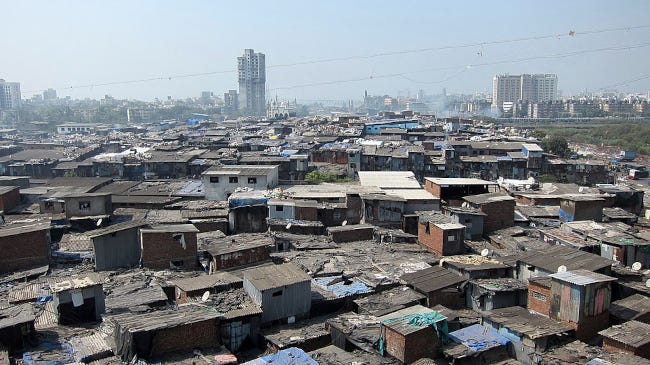

Non loin de l'aéroport international de Bombay s'élève le bidonville de Dharavi. Un bon million d'habitants entassés sur un peu plus de 200 hectares, dans des conditions désastreuses. Ce fut le décor du film Slumdog Millionaire, en 2008. Heureusement —ou pas, comme nous allons le voir— un homme a décidé de lui offrir un futur.

Cet homme, c'est Gautam Adani, président et fondateur du conglomérat du même nom, lequel fait dans les ports, les infrastructures industrielles et l'achat-vente de matières premières. Avec une fortune personnelle de plus de 130 milliards de dollars en 2022, il était alors l'homme le plus riche d'Asie, et la troisième plus grande fortune mondiale.

Et puis boum : en janvier dernier, le fonds de gestion de placements américain Hidenburg, célèbre pour ses enquêtes serrées sur les multinationales et leurs trucages comptables, à destination des investisseurs, a publié un rapport de 400 pages entièrement consacré au Adani Group, l'accusant de manipulations de trésorerie et de financements illégaux. Suite à cette parution, au titre assez éloquent de La plus grande arnaque dans l'histoire des multinationales, la société a vu disparaître en quelques jours plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Voilà pourquoi la rénovation du bidonville de Dharavi tomberait à pic, histoire de se refaire une santé. Car si le bidonville dégage, ça fait des terres libres. C’est-à-dire possédées par celui qui a fait déménager le bidonville. Une opération immobilière complexe, presque infaisable, mais aux promesses extrêmement lucratives. Situé au cœur de la ville la plus riche du pays, le terrain pourrait être transformé en centre industriel (voire en quartier d'affaires, comme certains en rêvent), ou tout simplement en zone résidentielle digne de ce nom. Dans tous les cas, c’est une mine d'or, sans les gens dessus.

Hélas, le passif d'Adani ne joue pas en sa faveur pour emporter la timbale. Beaucoup d'observateurs, mais surtout d'habitants, craignent que le processus soit commencé mais jamais terminé, abandonné en rase-campagne, compte tenu des difficultés et des pratiques peu orthodoxes du groupe.

Et avant même ce maudit rapport, il y avait le problème des ragots. Vous savez comment sont les gens : les mauvaises langues accusent le milliardaire de devoir sa réussite à ses copinages politiques plus qu'à un quelconque talent. Tout cela parce que, depuis qu'il a noué une amitié apparemment indéfectible avec Narendra Modi, lorsque ce dernier n'était encore que gouverneur du Gujarat, il enchaîne les succès entrepreneuriaux dès lors que, coïncidence, ceux-ci dépendent de la bienveillance du gouvernement, d'abord de la région, puis du pays. Pour ne citer qu'un exemple, la façon dont il a pu récupérer des parts dans l'aéroport de Bombay suscite toujours (au minimum) de la circonspection, face à la rapidité avec laquelle l'ancien propriétaire a accepté son rachat, sur fond de lourds soupçons de pression de la part des agences gouvernementales régulatrices du transport. Le fait que le parti au pouvoir, le BJP, refuse systématiquement toute demande d'enquête à son sujet n'arrange en rien les doutes de l'opposition comme de la population.

Adani a également été attaqué par son rival, SecLink Technologies Corporation. "Ce consortium basé à Dubai, qui dit bénéficier du soutien de la famille royale du Bahrein", écrit Reuters, "affirme que l'État a illégalement annulé une première initiative de rénovation de Dharavi, qui lui avait été confiée en 2018, pour redémarrer de zéro un appel d'offres en 2022, après l'avoir entièrement réécrit dans un sens qui permette à Adani de l’emporter". Une procédure judiciaire est en cours. Décidément, le bidonville géant attise bien des convoitises.

Les premiers concernés, qu'on a failli oublier (c'est-à-dire les habitants et habitantes du bidonville), redoutent le pire. Car bien entendu, le plan n'a rien de juste ou d'égalitaire. L'idée consiste à tout raser pour tout reconstruire et à remplacer les habitations, insalubres, par des tours d'habitation et de bureaux aux standards modernes. Mais il ne prévoit pas de reloger les personnes arrivées après… l'année 2000. Soit, précise Reuters, toutes celles et ceux qui vivent au-dessus du niveau du rez-de-chaussée. "Plus de 700 000 résidents en mezzanine ou sur les étages supérieurs sont considérés comme expropriables par le gouvernement, et seront déplacés à 10 kilomètres de distance."

Et en plus, ils savent lire. Reuters, toujours :

[Sur place], la méfiance est de mise si l'on en croit les représentants de milliers de familles, et 25 entrepreneurs locaux que nous avons interviewés. "Les gens ont des doutes, à cause de l'image d'Adani, après l'affaire Hidenburg. Il y a un vrai problème de suspicion", nous a confié Rajendra Korde, président du Comité pour le Redéveloppement de Dharavi, qui demande une consultation publique. Début août, environ 300 manifestants se sont rassemblés pour s'opposer à l'implication d'Adani. Certaines banderoles représentaient son visage barré d'une croix rouge, et l'on pouvait entendre, dans les slogans "Virez Adani, Sauvez Dharavi". Beaucoup nous ont dit être troublés par les revers financiers du groupe, et l'écroulement du prix de ses actions. "Si quelque chose de similaire devait se produire, et qu'il ne pouvait mener le projet à bien, qu’est-ce qu’on deviendrait ?", s'inquiète Radha Pawar, un homme de cinquante ans, employé au service de nettoyage de l'aéroport.

Le spécialiste des ports industriels ne serait donc pas le mieux placé pour imaginer la ville du futur ? L’avenir le dira. Et les juges, aussi.

Reuters Chronique parue dans l’édition du 2 septembre 2023.

Au moment de la publication de cet épisode, en août 2025, le projet n’avait guère avancé. Adani doit présenter “le mois prochain”, selon le Hindustan Times, son “master plan” de pour reloger le million d’âmes peuplant Dharavi. L’entrepreneur, quant à lui, se félicitait récemment d’avoir décroché le marché pour la construction d’une centrale électrique à charbon “ultra-supercritique” de 2 400 MW, pour un investissement total de 3 milliards de dollars.

Tendresse et gros bras

"Ici, les gros biceps ne sont pas forcément synonymes de victoire. Les adeptes de ce sport le comparent aussi bien aux Échecs qu'au jiu-jitsu ou à la géométrie", écrit le magazine néo-zélandais Stuff, au fil d’un long reportage sur les compétitions de bras-de-fer, plus ou moins officielles, de la capitale Auckland (où l'on manque visiblement de distractions).

C'est l'occasion de faire la connaissance de Maateiwarangi Heta-Morris, 21 ans, 160 kilos, qui exerce sous le nom de "The Beast" ("La Bête").

(C’est celui de gauche).

L'article permet de comprendre pourquoi remporter un tournoi de bras-de-fer n'est pas qu'une simple affaire de muscle. Il faut aussi de la tactique. Bon, la première évoquée par la Bête n'est pas forcément la plus originale (perdre rapidement, pour proposer de rejouer en triplant l'enjeu, et alors seulement écraser son adversaire). Mais les compétiteurs et entraîneurs interviewés sont unanimes : pour gagner, il faut surtout être le plus malin. "Il faut oublier tout ce que vous croyez savoir sur le bras-de-fer", insiste Heta-Morris, "et tout réapprendre. Faire exactement le contraire de ce que vous croyez : la méthode la plus répandue est avant tout le moyen le plus rapide de se casser le bras".

On apprend ainsi qu'il existe 4 stratégies principales pour gagner (la "presse", par exemple, où l'on pousse vers le bas en utilisant les épaules, est à distinguer du "crochet", où l'on tourne le poignet en se reposant sur l'avant du torse) —"et chacune a ses variantes et ses multiples façons de la contrer", précise Stuff.

Mais c'est aussi une question de psychologie : "On croit souvent que c'est un sport essentiellement macho, mais il y a de nombreux angles et façons de faire", s'extasie un pratiquant, Matt Scarfe, par ailleurs professeur de guitare jazz à l'université d'Auckland. "Il y a même des intellectuels, qui l'abordent par le mental", insiste-t-il.

La Bête ne le contredirait pas. Lui aussi gagne avec sa tête. Et ce n'est pas ironique :

Quand Heta-Morris s'est lancé, en 2011, il a rapidement remporté une compétition à Hamilton. Puis il a fini troisième, derrière van der Westhuizen, le dernier homme du pays à l'avoir battu : la Bête a, depuis, toujours fini champion national, sans discontinuer.

Huit mois après cette défaite, il l’a emporté dans sa catégorie, aux championnats d'Australasie. Sa grand-mère était dans le public : "Ça a été un tournant pour moi, parce que la dernière fois que je l'avais vue, en Nouvelle-Zélande, elle m'avait grondé. J'étais tellement heureux qu'elle soit là pour voir ça… Elle est morte peu de temps après. C'était l'une des mes plus grandes motivations. [Quand je commence une manche], il y a une fraction de seconde pendant laquelle tout est silencieux. J'entends ma propre respiration. Je m'imagine que ma grand-mère et mon grand-père sont là et me regardent. Dès que j'éprouve cette sensation, je suis concentré. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis prêt".

Si les championnats de bras-de-fer existent depuis au moins les années 1950, la mode a pris un nouvel essor avec la pandémie de Covid, apprend-on au passage, quand de nouveaux amateurs ont eu le temps de se perdre sur YouTube et de se prendre de passion pour ce sport. Une mode rapidement facilitée par la création d'une application, fonctionnant comme Tinder, où l'on peut rencontrer non pas l'amour, mais d'autres gros bras à défier.

Gros bras ou plutôt gros poignet. Skinner ("L'Écorcheur"), un autre champion dans la catégorie des 100 kilos "nous explique qu'il a surtout travaillé ses tendons et ses poignets. Ces derniers, selon lui, doivent endurer de très fortes pressions, dans des positions qui n'ont rien de naturel. La seule force du poignet peut permettre de surpasser une différence de poids, parce qu'elle permet au lutteur de réaliser les actions décisives, comme la pronation, qui consiste en une rotation de la main vers le bas."

Et c'est ainsi qu'un maori tout juste vingtenaire, champion de bras-de-fer et toujours capable de pleurer l'amour de sa grand-mère, m'apprit en 2024 l'origine d'une expression française : à la force du poignet, on peut réellement battre plus costaud que soi. Une leçon très certainement utile pour l'année qui vient… Ou celles à venir, après la fin du monde, quand les championnats de bras-de-fer seront les seuls loisirs qui nous resteront, et la méthode privilégiée pour décider à qui il revient de se risquer à faire les courses.

Stuff Chronique parue dans l’édition du 27 janvier 2024.

La recette de la semaine

Ah, une bonne nouvelle, ne nous en privons pas : notre futur régime alimentaire vient de s'enrichir d'un nouvel ingrédient. Après les méduses, les grillons et les champignons, les pythons s'avèrent à leur tour une formidable source de protéines, dont l'élevage serait fort peu coûteux en émission de gaz à effet de serre.

Cette promesse alléchante nous vient d'une étude parue dans Scientific Reports et relayée par ABC, l’Australian Broadcasting Corporation. C'est une espèce qui a plein d'avantages, explique Patrick Aust, co-auteur de la recherche et biologiste au sein de l'ONG australienne People for Wildlife :

"Les pythons présentent des traits de biologie et d'évolution qui tendent vers une efficacité extrême, en termes de préservation des ressources comme de leur énergie". C'est-à-dire que leur méthode de chasse consiste à attendre le passage d'une proie pour tomber dessus et la tuer par étouffement, et qu’ils sont capables de se repaître d'un animal faisant jusqu'à 100 % de leur poids. Ils peuvent donc rester inactifs pendant de longues périodes, entre deux repas. "Ils sont incroyablement doués pour convertir la nourriture en protéines. Littéralement, ce sont des spécialistes quand il s'agit de faire beaucoup avec très peu", ajoute le chercheur qui ne tarit pas d'éloges sur leurs capacités à nourrir une population.

Ce n'est pas tout. Le fait de pouvoir rester longtemps sans manger leur garantit de résister à des événements imprévus, comme les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement qu'a pu susciter la pandémie de Covid par exemple. Cerise sur le reptile, ils sont habitués aux événements climatiques extrêmes. Un peu trop emballé à mon goût, Patrick estime qu'un seul individu donne "deux gigantesques parts de viande blanche", "au goût de filet de poulet" —ce qui est un peu ce qu'on dit quand on ne sait pas vraiment de quoi quelque chose a le goût. Lui en tout cas apprécie le consommer frit, ("c'est sympa, c'est croustillant") et en famille. Cette dernière ne témoigne pas pour dire si, parfois, elle n'en n'a pas un peu marre du python dominical.

Le scientifique doit malgré tout reconnaître : "Ça ne sera pas la panacée pour résoudre tous nos besoins en protéines, mais ça pourrait jouer un rôle important pour rendre acceptables un certain nombre de choses aux palais occidentaux".

Ça peut avoir l'air dégoûtant comme ça, mais c'est que vous avez oublié que la France a inventé la persillade et qu'avec une tonne de beurre, d'ail, de persil, une pluie de poivre et un grand verre de Côtes, tout passe (sauf les écailles, qui ont tendance à se coincer entre les dents).

ABC Chronique parue dans l’édition du 23 mars 2024.

Voyage

C'est bien beau de recycler les emballages, les flacons, les bouteilles et les étuis mais les bus, hein, les bus, vous y avez pensé, aux bus ?

Non, et c'est pour cela que vous ne ferez jamais fortune dans l'hôtellerie, contrairement à nos petits malins du jour, les créateurs du Bus Collective, un hôtel de luxe qui vient d'ouvrir à Singapour (à 270 euros pour la nuitée la moins chère). Ah et donc oui : les chambres, ce sont des bus du SBS Transit (l'opérateur public local de transports en commun) retirés du service. 20 au total. Le tout est installé au cœur d'un splendide site naturel vaste de 8 kilomètres carrés.

Les véhicules ont bien sûr été réaménagés selon une certaine idée du chic, c'est-à-dire en conservant le siège chauffeur et le volant, essentiels aux jeux des petits (et des grands). The Bus Collective est le fruit de la réunion entre les dirigeants d'une agence de voyage, ceux d'un groupe immobilier et ceux d'un fond d'investissement, qui tous ont fait le vœu de rester fidèles à leurs rêves d’enfance (s'asseoir au volant d'un bus, mais aussi se faire beaucoup plus de pognon qu'un conducteur).

Enfin ça, c'est mon interprétation. Un fondateur exprime plutôt sa volonté "d'établir un précédent pour les pratiques éco-conscientes dans la construction et l'hospitalité, de créer un nouveau standard de luxe soutenable."

Autrement dit, de s'assurer que quelle que soit l'ampleur de la catastrophe climatique, les hôtels de luxe survivent (dans des bus, s’il le faut).

Un jour il faudra s’y faire : l'avenir est une ZAD.

CNBC Chronique parue dans l’édition du 2 décembre 2023.

Libres animaux des villes

Freeyork se prend d'enthousiasme pour le travail de Ashraful Arefin, et moi avec eux. Ce jeune photographe du Bengladesh né en 1987 consacre une partie de son temps libre à photographier les animaux en liberté, que l'on peut trouver dans les rues du monde, de Calcutta à Dhaka en passant par Dubaï, Kathmandou et Dehli. Ce n'est pas le premier artiste à s'emballer pour ce sujet, mais c'est bien son talent qui donne à ses images une qualité inégalée, parfaitement résumée par le magazine d'art et design :

"Son œil s'intéresse aux habitants oubliés des villes —les animaux qui errent, jouent et se reposent, au cœur de l'activité et des tourments humains. Ce qui différencie son travail des autres, c'est son approche empathique. Il ne photographie pas tant les animaux qu'il les portraiture, avec le même respect et le même souci du détail qu'on accorde d'ordinaire aux sujets humains […] La juxtaposition des paysages urbains et des postures souvent sereines et parfois joueuses des animaux est la source d'un puissant contraste. C'est un témoignage de la diversité des formes de vies qui existent dans nos villes."

Puisse un peu de la sagesse des animaux encore des siècles nous habiter.

Freeyork Chronique parue dans l’édition du 20 janvier 2024.

Avec un prochain Jour en Plus le samedi 6 septembre, tâchons de garder les pieds sur Terre pendant que ça tourne !

© 2025 PostAp Mag.